Qatar sous le feu: Entre agression «israélienne» et dépendance américaine, les monarchies du Golfe à l’épreuve

Par Assia Husseini

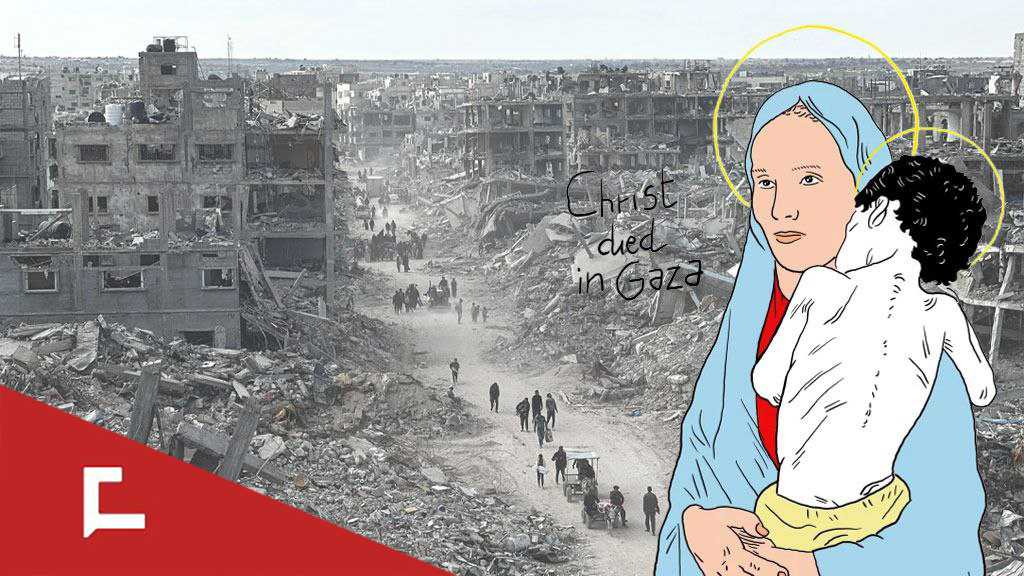

La capitale qatarie a été la cible, mardi 9 septembre 2025, d’une agression militaire «israélienne» visant l’équipe de négociation du mouvement Hamas alors qu’elle se réunissait pour examiner une proposition américaine concernant la guerre à Gaza.

L’opération n’a pas réussi à atteindre son objectif, mais a projeté son ombre sur le processus de négociation ainsi que sur la sécurité de l’État médiateur, du Golfe et du monde arabe en général.

Une attaque surprise qui ébranle la capitale qatarie

L’attaque contre le Qatar suscite toujours la colère des pays du Golfe. Une attaque inattendue, compte tenu des relations historiques avec les États-Unis et du prix payé par les monarchies du Golfe en échange de la protection américaine, surtout après la visite du président américain Donald Trump dans la région, qui s’était vanté des trillions de dollars versés par ces pays. L’attaque contre un pays du Golfe accueillant l’une des plus grandes bases militaires américaines de la région, la base d’Al Udaid, soulève de nombreuses questions quant à l’avenir des relations avec les États-Unis et aux limites de la politique de Benjamin Netanyahu et de son «gouvernement de droite».

Sur le site de la chaîne qatarie Al Jazeera, plusieurs articles ont été publiés remettant en question la relation du Qatar avec les États-Unis et appelant à réévaluer les alliances des pays du Golfe suite à l’attaque. Le Centre Al Jazeera d’études a publié une analyse du chercheur Dr. Abdallah Al-Emadi, intitulée «Le Sommet arabo-islamique de Doha : un succès en attente d’être achevé». Il y aborde l’impact de la frappe surprise contre Doha, ainsi que les contradictions de l’administration américaine, appelant à revoir les accords avec Washington et à construire des alliances et traités militaires avec d’autres puissances émergentes, comme la Chine, afin de ne pas mettre «tous les œufs dans le panier américain». Il souligne également que plusieurs incidents régionaux révèlent les doubles standards de la politique américaine, ce qui a conduit — et continue de conduire — à une perte progressive de crédibilité et de confiance auprès de ses alliés.

Mais ces appels sont-ils réalistes et logiques, au regard de l’historique des relations des monarchies du Golfe avec les États-Unis ?

Colère et interrogations : l’impact sur les relations avec Washington

Cette relation remonte aux premières années de la découverte du pétrole. Les États-Unis ont posé les bases d’un partenariat stratégique dès 1945, avec la célèbre rencontre entre le président Roosevelt et Ibn Saoud, premier roi de la péninsule arabique. Avec la formation des autres monarchies, celles-ci deviennent les principaux fournisseurs de pétrole pour l’Occident, en échange de la protection militaire américaine, notamment après le retrait britannique dans les années 1970.

La révolution islamique en Iran en 1979, ainsi que l’invasion du Koweït par Saddam Hussein en 1990, n’ont fait que renforcer cette relation. Washington maintient une présence militaire massive dans la région, à travers des bases surtout au Qatar, à Bahreïn et au Koweït. Il faut donc souligner que tout le système de défense militaire de ces pays est américain, et que depuis des années, leurs armées s’appuient sur cette protection et ne jouent pas un rôle réel dans la protection de leurs territoires, comme en témoignent les échecs répétés, notamment de l’Arabie saoudite face aux forces yéménites après huit années de combat.

En effet, les systèmes de défense du Golfe (avions de chasse, systèmes antimissiles Patriot et THAAD, radars, navires, commandement interopérable) sont conçus, fournis et entretenus par les États-Unis. Cela crée une dépendance logistique et technologique forte. Passer d’un système américain à un système russe ou chinois nécessiterait de changer totalement l’architecture de défense (commandement, radars, communications), ce qui prendrait des décennies. De plus, les États-Unis ne resteraient pas inactifs face à de tels changements, et sans une forte alliance entre pays arabes et islamiques pour contrer les pressions occidentales, tout changement, même minime, reste impossible. Il est donc improbable que les monarchies du Golfe puissent s’affranchir de la tutelle américaine, vu l’ancrage profond de leurs systèmes militaires.

Doha et la voix arabe-islamique : un sommet sous tension

Le sommet arabe et islamique extraordinaire s’est tenu le lundi 15 septembre 2025, où les présidents et dirigeants participants ont exprimé leur solidarité avec l’État du Qatar, dénonçant l’agression israélienne perfide et flagrante contre sa souveraineté, qu’ils ont qualifiée d’«attaque lâche et traîtresse». Les propos de la plupart des dirigeants, en plus de manifester leur solidarité avec le Qatar, étaient clairs quant aux exigences et au sens des démarches relatives à l’agression contre Gaza, et à l’appel à des mesures concrètes et sérieuses.

Parmi ces exigences, les dirigeants ont appelé à l’activation d’un boycott commercial et diplomatique contre «Israël», ainsi qu’au renforcement des mécanismes de coopération militaire entre les États membres de la Ligue arabe et de l’Organisation de la coopération islamique. Ils ont également réaffirmé le rejet des plans «israéliens» visant à imposer une nouvelle réalité dans la région sous le prétexte de créer un «Nouveau Moyen-Orient», et ont insisté sur le refus catégorique de toute tentative de justifier l’agression israélienne contre le Qatar ou tout autre pays, quel qu’en soit le prétexte.

Mais la réalité est ailleurs : aucune mesure réelle n’a été entreprise contre les Américains ou les «Israéliens» — pas de boycott concret, pas de suspension des accords de normalisation, pas de fermeture d’ambassades. En fin de compte, ce sommet n’est qu’une répétition des réunions des cinquante dernières années, ne produisant que des mesures théoriques et verbales.

Dépendance militaire : un obstacle à l’autonomie stratégique

C’est ainsi qu’apparaît la faiblesse des monarchies du Golfe persique face à l’agression «israélienne», surtout que le «Premier ministre israélien», Benjamin Netanyahu, a déclaré qu’il n’exclut pas la possibilité de répéter l’attaque contre le Qatar si ce dernier ne procède pas à l’expulsion des dirigeants du Hamas résidant sur son territoire. Rien ne garantit que cette agression ne se répète, ni que d’autres pays restent à l’abri, surtout avec les projets du «Grand Israël», évoqués par Netanyahu et d’autres responsables sionistes, qui incluraient de nombreux pays arabes, dont l’Arabie saoudite.

En définitive, l’attaque contre le Qatar et les réactions limitées qui ont suivi mettent en lumière la vulnérabilité persistante des monarchies du Golfe, malgré des décennies de partenariats stratégiques avec les puissances occidentales. Entre dépendance militaire, rivalités régionales et ambitions expansionnistes d’«Israël», ces États se trouvent à un tournant décisif. Leur capacité à repenser leurs alliances et à renforcer leur autonomie stratégique déterminera non seulement leur sécurité immédiate, mais aussi leur rôle futur dans un Moyen-Orient en profonde mutation.