Un an après le massacre des bipeurs au Liban: Un manquement flagrant de l’État dans un crime sans précédent

Par Rajana Hamiyeh*

«Nous nous sommes rétablis» : C'est le message que présente le Hezbollah à l'occasion du premier anniversaire du massacre des bipeurs perpétré par l'ennemi «israélien» il y a un an.

«Nous nous sommes rétablis» n'est pas un simple slogan, mais un processus suivi par cette «institution» pour réintégrer des milliers de blessés dans une société que l'ennemi «israélien» a tenté de broyer complètement.

«Nous nous sommes rétablis» ... et seuls, car des centaines de ceux qui ont perdu leurs yeux et leurs mains se sont retrouvés soudainement sans aide, après que le rôle de l'État s'est limité à gérer la situation de manière urgente, les abandonnant ensuite à leur sort, et les «conférant» à des institutions «relevant du milieu de la Résistance», auxquels appartenaient les victimes. Ce n'est pas une situation exceptionnelle ou nouvelle, mais elle est la plus flagrante dans la manière de traiter un crime sans précédent.

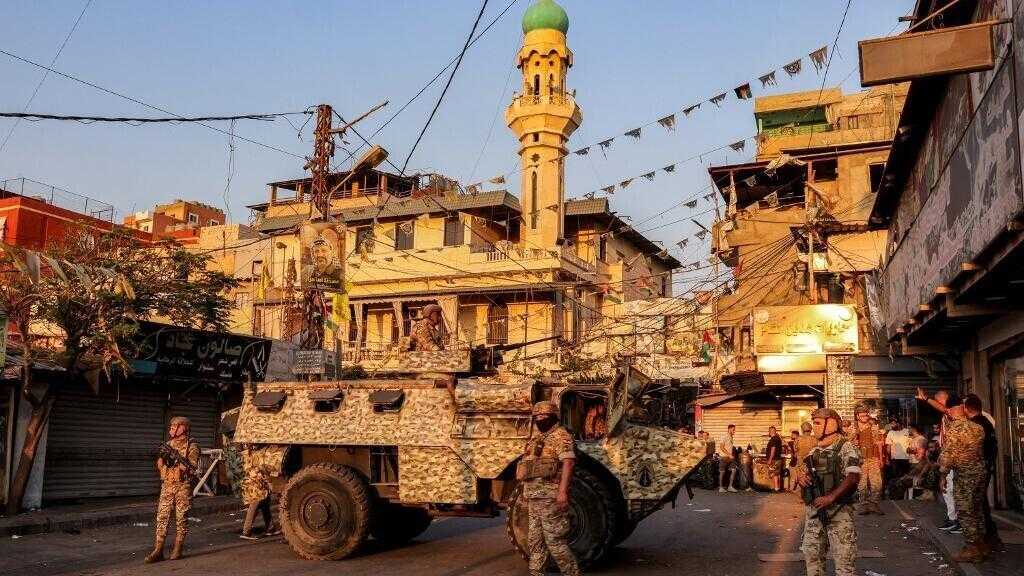

Soudain, le sang a coulé dans les rues. Personne ne pouvait comprendre ce qui se passait, et il n'y avait personne capable de reconstituer le récit complet des événements. Des visages déformés, des mains coupées, des yeux crevés, et des cris qui s'élevaient dans les rues, les maisons, et devant les hôpitaux. Ce n'était pas une guerre, mais une véritable boucherie, et il était difficile de rassembler les fils de cette tragédie dans les premières minutes. Peu à peu, l'image s'est complétée : «Israël» a fait exploser les dispositifs des bipeurs, touchant non seulement les «jeunes», mais des familles entières, tuant au moins 20 personnes et blessant plus de trois mille, dont la majorité a vu sa vie gravement altérée.

Ce massacre a marqué un tournant dans la confrontation avec un ennemi qui n'a pas seulement cherché à tuer, mais à paralyser toute une société et à laisser des séquelles sur les civils. Ainsi, comme le dit le «médecin de guerre» Ghassan Abou Sitta, il a utilisé le concept de «message», non pas pour mettre fin à des vies, mais pour les mutiler, provoquant un choc large, étant donné que cet incident était le plus important et le premier de son genre, et ses conséquences se font encore sentir aujourd'hui, que ce soit dans l'intégration des blessés qui ont rejoint la catégorie des personnes handicapées, ou dans la poursuite du processus de rétablissement, où de nombreux blessés continuent à recevoir des soins.

Une réponse déséquilibrée face à l'horreur du massacre

Cependant, malgré l'horreur du massacre et l'abondance du sang versé, la réaction générale à l'incident n’a pas été équilibrée. Il n'est pas exagéré de dire que le lien avec les victimes a été rompu dès la fin de l'état d'urgence. Bien que certaines institutions de santé, y compris de grands hôpitaux universitaires, aient maintenu leur devoir humanitaire et éthique, l'affaire n'a bénéficié d'aucune exception, et les blessés ont été traités comme d'autres patients dans leurs parcours de soins, malgré le coût matériel et moral exorbitant. Par conséquent, les institutions affiliées au Hezbollah, de la Fondation des blessés à la Commission de santé islamique et certaines associations, ont pris en charge le dossier et ont assuré le suivi.

Le choc initial et ses conséquences

Les blessés n'ont pas été abandonnés dans les jours qui ont suivi le crime, que ce soit lors de la première vague qui est commémorée aujourd'hui ou de la seconde qui a eu lieu le lendemain. Le secteur de la santé s'est mobilisé dès le premier instant, avec des médecins, des infirmiers et du personnel de la santé, aux urgences des hôpitaux pour accueillir les blessés et fournir les soins médicaux nécessaires. Il était remarquable de voir l'engagement des médecins dans la plupart des établissements de santé, même parmi ceux dont les spécialités n'étaient pas requises. Des urologues, des cardiologues et d'autres ont participé aux premiers secours des blessés, surtout avec le nombre élevé de blessures nécessitant un arrêt des saignements ou un bandage avant de décider de l'intervention appropriée.

Parallèlement, les salles d'opération ont été ouvertes pour accueillir les blessés aux blessures critiques, et le ministère de la Santé a estimé qu'environ 500 interventions d'urgence ont été réalisées le jour des explosions. Parmi les victimes, environ 300 personnes ont perdu la vue, dont 11 femmes et 7 enfants.

Réactions et initiatives de soutien aux blessés

Avec l'assimilation du choc initial, le ministère de la Santé et l'Ordre des médecins de Beyrouth ont lancé, quelques jours après les explosions (27 septembre), une initiative pour un traitement à long terme des blessés.

Cette initiative a permis de réserver deux cliniques dans les hôpitaux universitaire Rafic Hariri et gouvernemental de Baabda. Les rendez-vous pour les consultations et les opérations chirurgicales ont été coordonnés par l'Ordre des médecins, qui a formé deux comités : un pour les yeux et un autre pour la chirurgie et la reconstruction des membres. Les cliniques ont rapidement commencé à fonctionner.

Au sein de l'hôpital universitaire Rafic Hariri, le centre des brûlés a été réactivé sous le nom de Centre des traumatismes (Trauma Center), et a été entièrement équipé avec un personnel médical, notamment des spécialistes en chirurgie plastique, reconstructive, et maxillo-faciale. Selon le directeur des services médicaux, le Dr Maher Al-Kasti, «le centre a accueilli un nombre énorme de blessés», et a continué à fonctionner jusqu'à ce que l'hôpital Al-Rasoul Al-Aazam soit en mesure d'accueillir les blessés. «À ce moment-là, personne n'est plus venu», a-t-il ajouté, précisant qu'une partie des frais était couverte par le ministère et une autre par d'autres sources.

Dans l'hôpital gouvernemental de Baabda, environ 100 opérations ont été faites pendant la première période, à la charge du ministère de la Santé, selon le directeur général de l'hôpital, Dr Fares Sabbagh. Cependant, malgré la couverture initiale complète, le tarif fixé par le ministère était inférieur de moitié, ce qui a conduit de nombreux hôpitaux, y compris privés, à refuser d'accueillir les blessés dans les phases suivantes. De plus, certains chirurgiens ont cessé de suivre les cas. Même ceux qui étaient initialement motivés par l'engagement humanitaire n'ont pas pu maintenir le même rythme.

L'élan de solidarité observé lors de la première phase de l'incident n'a pas perduré. La guerre est survenue, augmentant la pression sur les hôpitaux, et avec l'arrivée de nouveaux blessés de guerre, les histoires des blessés des bipeurs se sont progressivement estompées. Ainsi, le rôle officiel des autorités dans le suivi de ces personnes a pris fin avec la levée de l'état d'urgence.

Une crise de blessés et un système de santé défaillant

Ce n'est pas seulement une crise de blessés, mais une crise du système de santé et juridique. Les services médicaux fournis par l'État cessent dès que les cas sortent de l'état d'urgence. Cela est confirmé par Dr. Abou Sitta, médecin en chirurgie plastique et reconstructive, qui suit les cas de plusieurs blessés, soulignant la souffrance continue qu'ils endurent à chaque opération ou procédure médicale. Selon Abou Sitta et le médecin ophtalmologue, le député Elias Jrady, malgré le passage d'une année entière, la plupart des blessés des bipeurs sont encore engagés dans un long parcours de traitement qui n'a pas encore abouti à la guérison.

Jrady compare cette situation à celle d'une personne touchée par une balle, qui réalise ensuite qu'elle souffre toujours à cause de cette blessure. L'État a accompagné la phase de réception de la balle, mais a ensuite abandonné le blessé à ses douleurs persistantes jusqu'à aujourd'hui. Il est important de noter que l'état des blessés était exceptionnel, car les blessures graves étaient accompagnées de complications qui nécessitaient l'intervention de plusieurs chirurgiens, en raison de blessures combinées affectant le visage (en particulier les yeux) et les membres ou la région abdominale. Abou Sitta estime que le nombre d'opérations nécessaires pour la plupart de ces blessés se situe entre 5 et 12 par personne.

Les blessures oculaires ont été les plus difficiles à gérer pour les blessés. Même ceux qui ont conservé un œil ou les deux ont nécessité une surveillance étroite et un suivi par plusieurs spécialistes en ophtalmologie, en raison de la sensibilité de cet organe et du risque de déformation de la cornée ou de décollement de la rétine. Quant à ceux qui ont complètement perdu la vue, le processus de réhabilitation et de réintégration dans la société est devenu encore plus complexe. On estime qu'environ 300 personnes sont touchées, majoritairement des jeunes, dont 11 femmes et 7 enfants.

État de santé des blessés

Le problème de la prise en charge officielle des blessés des bipeurs ressemble beaucoup à ce qui se passe avec les blessés d'autres guerres, y compris ceux du conflit de juillet 2006. Une étude menée par un groupe de médecins spécialisés, dont Abou Sitta, intitulée «Caractéristiques des blessures pendant la guerre du Liban en 2006», a révélé que l'État a tendance à atténuer le fardeau du suivi après la phase initiale de choc. Abou Sitta souligne que la plupart des blessés de la guerre de juillet ont mis près de dix ans à se rétablir de leurs blessures, période durant laquelle ils ont dû supporter les coûts de leurs traitements sur leurs propres fonds ou en s'appuyant sur le soutien d'organisations.

L'État s'est auto-exclu et a «confié» les victimes des explosions à leur «environnement».

Aujourd'hui, le même scénario se répète, les programmes officiels se limitant à quelques initiatives, dont un programme lancé par le ministère de la Santé en collaboration avec l'UNICEF, visant à traiter les enfants blessés de la guerre (1400 enfants), parmi lesquels figurent des enfants blessés des "Bipeurs" (113 cas).

Quant au suivi des autres blessés, il incombe à la Commission de santé islamique et à d'autres associations, comme la Croix-Rouge iranienne, qui a pris en charge les frais de santé des blessés ayant voyagé en Iran. Mahmoud Karaky, responsable de la communication à la Commission de santé islamique, a expliqué que «le suivi des cas en Iran se limite aujourd'hui à un petit nombre pris en charge par la Croix-Rouge, tandis que les blessés eux-mêmes doivent couvrir les frais de voyage».

Un système inadapté aux guerres

Dans la phase qui a suivi le choc initial, la Commission de santé islamique a pris en charge les dossiers des blessés et les coûts qui en découlent, car «l'État, depuis le début, n'a pas fourni de services complets dans ce domaine», ou pour le dire plus clairement : «il n'a pas considéré cela comme faisant partie de ses responsabilités directes, d'autant plus que le manque de services de l'État envers les citoyens existe depuis longtemps», selon les sources. De plus, dans le cas des blessés des bipeurs, il y avait une acceptation totale que ceux-ci relevaient entièrement du Hezbollah.

Ainsi, l'État a «confié» ses citoyens au parti. Une autre partie du problème est que le système en place n'est pas adapté aux guerres, où le besoin de suivi est plus important après le conflit, les blessés nécessitant de nombreuses interventions coûteuses. D'autre part, la structure du secteur de la santé souffre d'une faiblesse chronique par rapport à l'empire du secteur privé qui commercialise la santé, rendant difficile l'accès à des soins pour ceux qui en ont besoin.

Pour aggraver la situation, le ministère de la Santé est l'entité régulatrice des soins de santé, mais ne gère pas les hôpitaux et n'a pas d'autorité sur eux, ce qui maintient la relation entre les deux parties sous le contrôle des hôpitaux privés. Quoique certaines grandes universités aient fait des efforts, les «motifs humanitaires» n'ont pas duré longtemps, et les blessés des dispositifs sont devenus comme n'importe quel patient ordinaire, devant payer, comme les autres, les différences des assurances. Selon Jrady, cela nécessite une approche globale incluant des centres spécialisés qui assurent un suivi constant pour les blessés, étant donné que c'est une «responsabilité nationale et non celle d'un parti ou d'un environnement populaire».

La Commission de santé islamique: première ligne de défense

Au moment des explosions des dispositifs des bipeurs, les membres de la défense civile, y compris ceux de la Commission de santé islamique, ont joué un rôle central dans les opérations de sauvetage, qui se sont déroulées en plusieurs étapes, comme l'explique le responsable de la communication, Mahmoud Karaky.

La première phase a coïncidé directement avec les explosions, où ces équipes ont pris en charge le transport des blessés vers les hôpitaux, en coordination avec l'unité d'urgence du ministère de la Santé. Cette phase a continué par le transfert des blessés des hôpitaux du sud vers ceux de Beyrouth et même du nord.

La deuxième phase a débuté le lendemain et a impliqué l'évacuation des blessés vers d'autres pays pour poursuivre leur traitement, selon un critère principal : la capacité du blessé à voyager et à supporter le trajet. La première destination a été l'Iran, où la Commission de santé, en collaboration avec la Croix-Rouge iranienne, a évacué 445 cas, chacun accompagné d'un proche, en cinq vagues, avec la Croix-Rouge iranienne prenant en charge leur suivi médical et financier. Trente cas ont également été évacués vers l'Irak et 47 vers la Syrie, en coordination avec le ministère de la Santé.

Cette phase a également impliqué le recensement des patients dans les hôpitaux et la vérification de leur état avant l'évacuation, avec des examens médicaux effectués en préparation pour l'embarquement sur les avions, où un personnel médical de la Croix-Rouge iranienne était présent à bord pour surveiller l'état des blessés tout au long du vol.

La Fondation des blessés : lancement du parcours de réhabilitation

Le premier moment a été choquant au sens propre du terme. Malgré l'expérience longue de la «Fondation des blessés» au Liban, acquise lors de plusieurs guerres et son suivi constant des blessés, le cas des blessés des bipeurs a constitué l'épreuve la plus difficile. Le Dr Ibrahim Naim, qui a suivi le dossier de santé des blessés au sein de la fondation, déclare : «Nous n'avons jamais été confrontés à un incident de cette ampleur, ni même ailleurs dans le monde, où un si grand nombre de blessés, ayant perdu leurs yeux ou subissant des blessures oculaires, se présente en un seul jour, avec des types et des natures de blessures complexes et entremêlées.»

Avant ce jour catastrophique, la Fondation des blessés suivait entre «10 et 12 personnes aveugles», avant que la situation ne bascule complètement avec la pression importante des blessés dès le début. Bien que le parcours de réhabilitation, qui est la fonction principale de la fondation, débute avec la stabilisation de l'état de santé des blessés, elle s'est rapidement engagée dans le travail, étudiant les dossiers des blessés et évaluant l'ampleur et la nature des blessures. Sur cette base, nous avons «préparé le personnel spécialisé en réhabilitation pour suivre les cas».

Cependant, cela n'a pas été facile. La guerre a rapidement éclaté, «nous avons donc fermé nos centres, et durant deux mois, nous avons suivi l'état des blessés à domicile et dans les hôpitaux». À la fin de la guerre, «nous avions une idée et un recensement précis des types de blessures, et nous avons travaillé sur cette base pour assurer les spécialités nécessaires».

Pour la fondation, le défi le plus difficile était la nature des blessures, «car nous étions confrontés à des handicaps visuels et à des pertes de membres», ce qui nécessitait de se concentrer sur deux niveaux de traitement : «thérapie occupationnelle et physique, afin de réintégrer ces personnes dans la société en les formant à l'autonomie dans leur vie après avoir perdu un sens essentiel».

Une partie de l'outillage ici consistait à «restaurer la fonction de l'organe blessé ou, dans le meilleur des cas, à trouver une alternative fonctionnelle». Parallèlement, un programme de réhabilitation psychologique a été mis en place, d'autant plus que les blessures ont laissé des séquelles psychologiques. «C'est pourquoi le service psychologique a accordé une attention particulière à cet aspect, que ce soit à travers un traitement médicamenteux lorsque la situation le requérait, ou via des séances de thérapie». Malgré cela, il n'y avait pas de crainte de négliger ce sujet, car selon Naïm, «seulement peu ont continué le suivi psychologique», ce qui pourrait être dû aux «événements qui se sont produits et qui ont pesé sur tout le monde sans exception». Ainsi, «la plupart des blessés se sont adaptés à leur réalité et ont réussi à se réintégrer dans la société d'une manière ou d'une autre».

Un chemin long et difficile

C'est un chemin long et ardu, dit Naïm, mais dans tous les cas, il était «assuré», que ce soit en termes de disponibilité des spécialistes ou de prothèses, grâce à l'existence d'un «centre de fabrication de prothèses et d'appareils artificiels». Au-delà de ce fait la Fondation des blessés se prépare à lancer une chirurgie plastique reconstructive durant le mois à venir, «où nous travaillons à former une équipe spécialisée de médecins pour réaliser des opérations esthétiques sur les prothèses, afin de répondre à deux objectifs : la fonction de la prothèse et son apparence».

Avec le premier anniversaire du massacre, on peut dire que «la fourniture du service de base du processus de réhabilitation a été accomplie, et nous sommes revenus à un travail fluide avec eux, loin de la pression».

*Article paru dans le quotidien libanais al-Akhbar, traduit par l’équipe du site

Comments