Entre menace et impuissance: La lettre de Gallant à l’imam Khamenei reflète la situation difficile de l’entité occupante

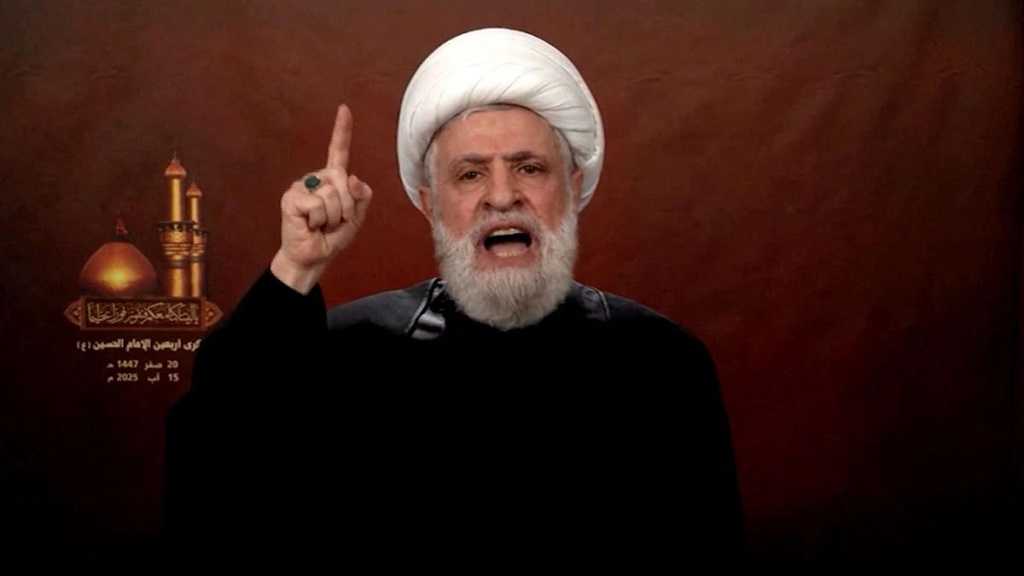

Par Hussein Mortada -AlBinaa

À un moment extrêmement délicat, l'ancien «ministre de la Guerre israélien» Yoav Gallant a choisi d'adresser un message public au leader de la Révolution, l’imam sayyed Ali Khamenei, dans un ton menaçant, l'exhortant à «mettre fin à la guerre contre Israël», tout en parlant de ce qu'il a qualifié d'«échec de la stratégie iranienne» dans la région.

Cependant, le contenu de ce message n'était rien d'autre que le reflet de l'inquiétude croissante au sein de l'institution «israélienne», ainsi qu'une tentative évidente de détourner l'attention des échecs militaires et politiques auxquels fait face «Tel-Aviv» tant sur le plan interne qu'externe.

La résistance est un choix populaire, pas un projet iranien

Il est ridicule de tenir l'Iran responsable de l'existence d'une résistance populaire contre l'occupation. La résistance en Palestine, au Liban, au Yémen, en Irak et en Syrie n'est pas le résultat d'instructions centrales de Téhéran, mais plutôt le produit naturel de décennies d'occupation, d'humiliation, de marginalisation et d'interventions extérieures.

L’imam Khamenei lui-même a affirmé à plusieurs reprises que l'Iran soutient le choix des peuples, mais ne le contrôle pas, et que ces mouvements ont grandi en raison de la souffrance des peuples et non des ordres politiques.

Avant la Révolution iranienne de 1979, «Israël» avait déjà mené des guerres sanglantes contre ses voisins arabes, et le blocus qui l'entourait existait sans aucun rôle iranien. Par conséquent, invoquer le rôle iranien pour justifier le ciblage des mouvements de résistance n'est qu'un moyen d'éviter de confronter les véritables racines du conflit : l'occupation, l'agression et la discrimination raciale.

La crise de l'entité occupante avec les peuples, pas avec l'Iran

En abordant le «cercle de feu» par «Israël», accusant l'Iran de le créer autour de l’entité, Gallant a ignoré le fait qu’«Israël» s'est heurté à des régimes qui sont à la fois alliés de l'Iran et d'autres qui lui sont hostiles.

Des frappes militaires ont été menées contre la Syrie sous le régime d'Assad, allié de Téhéran, et ont également ciblé le pays lorsqu'il était dirigé par une opposition politique. Cela signifie que le conflit n'est pas avec les alliances, mais avec la volonté populaire qui rejette l'existence d’«Israël» en tant que puissance au-dessus des lois dans la région.

L'intérieur «israélien» en ébullition, l'extérieur rejette...

«Israël» traverse ses pires crises politiques depuis des décennies. La société est divisée, et les manifestations contre le gouvernement se multiplient, tandis que Netanyahu est accusé d'utiliser la guerre comme moyen d'échapper à son procès pour corruption.

Sur le plan international, «Tel-Aviv» fait face à des accusations croissantes de crimes de guerre à Gaza, à des mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale, et à un déclin apparent de son image morale, surtout en Occident.

Au milieu de cet effondrement de la réputation internationale et de l'érosion de la légitimité de la force, le message de Gallant apparaît comme une tentative de dissimuler l'échec de l'institution militaire à soumettre la résistance, ainsi que l'incapacité de l'État à justifier sa violence sur le plan politique.

Qui paie le prix, l'Iran ou l'occupation ?

Sur le terrain, la situation est claire : la Résistance n'a pas été vaincue à Gaza malgré des mois de bombardements, et elle n'a pas perdu ses capacités au Liban, au Yémen et en Syrie, malgré les frappes «israéliennes» répétées.

En revanche, «Israël» vit sous le poids d'un blocage continu de ses aéroports, d'une augmentation de ses pertes économiques, et de la chute de ses soldats presque quotidiennement.

Quant à l'Iran, alors que «Tel-Aviv» parle de retard dans son programme nucléaire, Téhéran travaille discrètement à reconstruire ses capacités défensives et économiques, tout en élargissant sa présence politique, sans se laisser entraîner dans des batailles de propagande.

Le nucléaire iranien : un enjeu religieux, pas une tactique politique

La menace «israélienne» de «perturber le programme nucléaire iranien» n'a plus de poids sérieux, ni sur le plan politique ni militaire. L'Iran a toujours affirmé que son programme est pacifique, et c'est le seul pays de la région à soumettre ses installations à la surveillance de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Le leader de la Révolution islamique d’Iran a déclaré clairement que la production et l'utilisation d'armes nucléaires sont interdites par la loi islamique, et que la position de Téhéran sur cette arme n'est pas le résultat de la peur ou de la pression, mais plutôt un engagement moral et religieux.

Le message qui a révélé la crise de l'expéditeur

Le message de Gallant, avec son ton menaçant, ne reflète pas la force d'«Israël», mais révèle plutôt l'ampleur de la confusion au sein de ses institutions de sécurité.

Un État qui souffre de la perte du contrôle de ses frontières, de l'érosion de sa capacité de dissuasion et d'un déclin sur la scène internationale, n'est pas en position de définir les règles du jeu. Il est plutôt dans une position où il tente de contenir un repli sérieux de sa situation régionale et internationale.

En revanche, l'Iran a prouvé qu'il est un État indépendant dans ses décisions, rationnel dans ses actions, et cohérent dans sa structure politique.

Ainsi, une nouvelle réalité se confirme dans la région :

-Pas de sécurité pour l'entité occupante sans justice pour les Palestiniens.

-Pas de stabilité au Moyen-Orient sans mettre fin à l'occupation.

-Pas de fin proche pour le choix de la résistance tant que l'injustice persiste.

Comments