«Israël» face à l’isolement international: De la sympathie à la condamnation

Par Assia Husseini

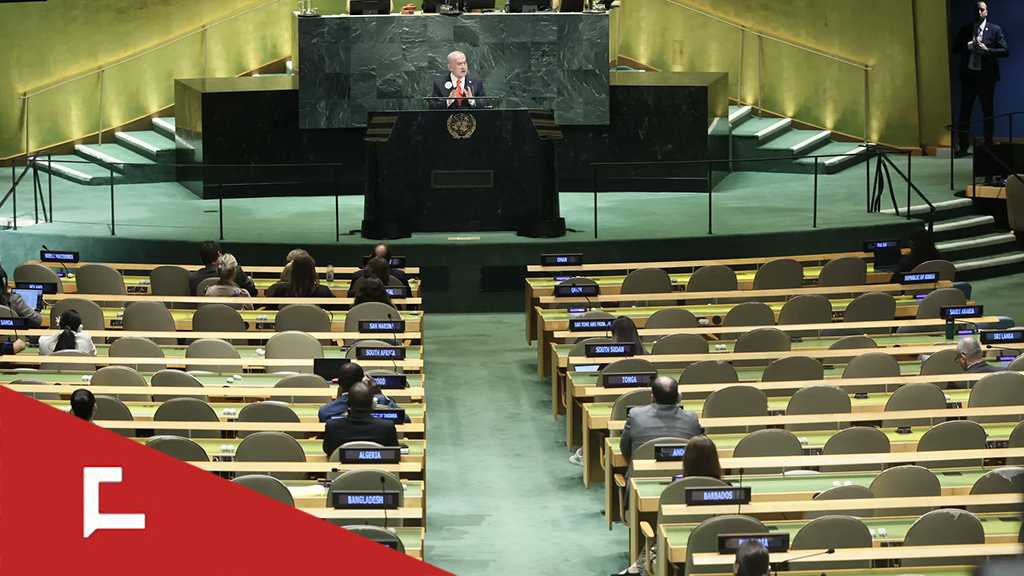

Dès que Benjamin Netanyahou a pris la parole à la tribune des Nations Unies, les délégations ont commencé à quitter la salle dans un mouvement de protestation très visible contre la poursuite de la guerre à Gaza. La plupart des délégations internationales se sont retirées en signe de désapprobation face à ce qu’elles considèrent comme une guerre d’extermination et par refus de s’asseoir aux côtés d’une personne recherchée pour comparaître devant la Cour pénale internationale. Netanyahou s’est ainsi retrouvé à s’exprimer devant une salle presque vide, où seule la délégation «israélienne» l’a applaudi avec enthousiasme, tandis que la délégation américaine affichait une gêne évidente. Cet épisode symbolise le recul dramatique du soutien international dont «Israël» bénéficiait autrefois.

De la sympathie internationale à l’isolement moral et politique

Comment «Israël» est-il passé d’un «moment de sympathie internationale sans précédent» après l’opération du 7 octobre 2023 à une situation d’isolement politique et moral sévère ? La réponse réside dans la combinaison de plusieurs facteurs. La destruction à grande échelle de Gaza, la mort de dizaines de milliers de civils, l’utilisation de la nourriture et des médicaments comme armes de guerre, ainsi que l’ouverture d’une enquête internationale pour des accusations de génocide sans oublier les manifestations populaires presque journalières à travers le monde ont créé un rejet mondial sans précédent.

En parallèle, les projets d’annexion de la Cisjordanie représentent une violation directe du droit international et des décisions des Nations Unies. Le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale ont adopté plusieurs résolutions, notamment les résolutions 242 et 338, affirmant que les territoires occupés en 1967 doivent rester sous administration provisoire jusqu’à un «accord de paix» négocié. L’annexion va à l’encontre de ces décisions, qui exigent le retrait des forces occupantes des territoires conquis par la guerre. Selon les Conventions de Genève, un pays occupant ne peut pas annexer les territoires occupés ni transférer sa population civile dans ces territoires. Or, l’annexion implique souvent des implantations de colons israéliens, ce qui constitue une infraction au droit humanitaire et est perçu par la communauté internationale comme une violation grave des normes juridiques.

La reconnaissance de l’État palestinien : un geste symbolique mais significatif

Face à ces projets et à l’intensification de la guerre à Gaza, plusieurs pays européens ont entrepris des démarches diplomatiques pour exprimer leur désaccord. La reconnaissance symbolique de l’État palestinien, même si elle n’accorde pas automatiquement à la Palestine le statut d’État membre de l’ONU – en raison du veto exercé par certains membres permanents du Conseil de sécurité, notamment les États-Unis – constitue un acte fort de légitimation de l’État palestinien. Elle soutient l’idée «d’une solution à deux États», conforme aux résolutions de l’ONU, et marque une protestation claire contre les actions «israéliennes» jugées contraires au droit international.

Pressions économiques et sanctions potentielles

L’isolement international d’«Israël» ne se limite pas à la diplomatie. La guerre en cours à Gaza, qui envisage l’occupation de territoires palestiniens, pousse plusieurs pays européens à envisager des sanctions économiques à l’encontre du «gouvernement israélien». Le 17 septembre, la Commission européenne a proposé un nouveau paquet de mesures, qui pourrait inclure la suspension de l’accord commercial entre l’Union européenne et «Israël», représentant plusieurs dizaines de milliards d’euros. Si ces mesures sont adoptées par les États membres, elles constitueraient une pression économique considérable et marqueraient un tournant dans les relations entre «Israël» et ses partenaires européens.

Le «Premier ministre israélien» Benjamin Netanyahou a lui-même reconnu cet isolement croissant. Lors d’une conférence du contrôleur général du «ministère des Finances» à al-Qods occupée (Jérusalem), il a déclaré : «Israël est quelque peu isolée et pourrait être forcée de se tourner vers une économie autosuffisante.» Ces propos révèlent une reconnaissance rare de la sévérité de la réaction internationale à laquelle «Israël» est confronté, tout en soulignant sa volonté de maintenir ses opérations militaires malgré la pression mondiale.

Restrictions sur les exportations d’armes et soutien américain

«Israël» fait actuellement face à une interdiction partielle ou totale d’exportation d’armes de la part de la France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de l’Espagne, de l’Italie et d’autres pays, en raison de son comportement dans la guerre à Gaza. Cependant, la majorité de ses importations d’armes provient des États-Unis, qui n’ont imposé aucune restriction de ce type. Ce soutien américain renouvelé permet à Netanyahou de poursuivre sa politique sans contrainte majeure, renforçant sa position et sa détermination à continuer l’offensive malgré la condamnation internationale.

Le «Premier ministre israélien» considère le soutien américain comme un feu vert implicite, lui permettant de maintenir le cap sur sa stratégie militaire. Malgré les critiques internationales, il semble résolu à poursuivre ce qu’il considère comme une «guerre permanente», qui menace non seulement Gaza et la Cisjordanie, mais aussi l’ensemble de la région, y compris l’Iran, le Yémen, l’Irak, le Liban et le Qatar, auprès duquel il a récemment présenté des excuses suite à une attaque sur Doha.

Une perception mondiale très défavorable

Les sondages internationaux montrent que la politique militaire d’«Israël» a profondément affecté sa popularité. Aux États-Unis, le soutien à «Israël» a fortement diminué, selon un sondage Gallup de juillet 2025, seulement 32 % des Américains approuvent les actions militaires «israéliennes» à Gaza, contre 50 % au début des opérations. Ce déclin est particulièrement marqué parmi les jeunes et les démocrates.

Le Pew Research Center, centre de recherche indépendant, a mené une enquête dans 24 pays, révélant que dans 20 d’entre eux, environ la moitié ou plus des adultes ont une opinion défavorable d’«Israël». De son côté, le World Population Review, un site web de statistiques et de données démographiques, classe «Israël» parmi les pays les plus détestés au monde en 2025. Ces indicateurs montrent un isolement diplomatique et moral sans précédent, contrastant fortement avec le soutien dont «Israël» bénéficiait après les attaques du 7 octobre 2023.

«Israël» traverse aujourd’hui un isolement international inédit, combinant pression diplomatique, sanctions économiques potentielles et rejet moral. Entre les critiques sur la guerre à Gaza, les projets d’annexion en Cisjordanie et la reconnaissance symbolique de l’État palestinien, l’entité se retrouve dans une situation délicate. Si le soutien américain demeure un facteur clé pour la poursuite de sa politique militaire, l’opinion publique mondiale, les mesures européennes et les enquêtes internationales indiquent que le prix politique, économique et moral de cette guerre pourrait être très élevé pour «Israël».

Comments