Escalade des pressions US et demande de mesures pour arrêter le financement de la Résistance à tout prix

Par Ibrahim al-Amine*

Le film sera-t-il rediffusé ? Cette question se pose à la lumière du comportement de Benjamin Netanyahu, qui laisse la porte ouverte à de telles surprises. L'année dernière, lorsqu'il s'est rendu à New York, il a apporté avec lui sa surprise stratégique: l'assassinat du secrétaire général du Hezbollah, le martyr sayyed Hassan Nasrallah, ouvrant la voie à une confrontation sans précédent contre la Résistance au Liban, qui a duré plus de deux mois et s'est terminée par un accord que les Libanais s'accordent à dire qu'il n'était pas assez solide.

Cependant, l'essentiel est qu'«Israël» n'était pas seul lors de cette confrontation. Il n'a pas demandé la permission aux États-Unis pour ses opérations militaires, que ce soit au Liban ou en Palestine, et a poursuivi son plan de destruction des capacités militaires syriennes après la chute du régime de Bachar al-Assad, dans une dynamique parfaitement alignée avec les intérêts américains.

Le résultat est qu'«Israël» a obtenu un soutien sans précédent des États-Unis en premier lieu, et de pays occidentaux et arabes en second lieu, dans sa guerre contre l’axe de la résistance dirigé par l'Iran. Ce soutien s'est clairement manifesté lors de la guerre menée contre l'Iran en juin dernier, qui est également survenue après une visite spéciale de Netanyahu à Washington en avril, lorsque le président américain Donald Trump a annoncé la reprise des négociations avec Téhéran. À l'époque, beaucoup considéraient l'annonce de Trump comme une mauvaise surprise pour Netanyahu, mais les choses se sont éclaircies par la suite, lorsque des réunions secrètes entre Netanyahu et Trump ont été révélées, montrant qu'elles visaient à discuter de questions dépassant la guerre à Gaza ou au Liban, et ont formé la base d'un programme de travail englobant des arrangements pour toute la région.

Dans les prochains jours, Netanyahu est censé se rendre aux États-Unis pour rencontrer le président Trump et prononcer un discours devant les Nations Unies. Il va de nouveau se livrer à la démonstration qu'il affectionne en parlant des réalisations de son armée contre les «méchants du monde», et personne ne sait s'il évoquera cette fois-ci l'existence d'armes de destruction massive dans un pays arabe, en préparation d'une frappe comme il l'a fait dans d'autres contextes.

L'expérience montre que Netanyahu, bien qu'il soit nécessaire de prendre en compte les éléments de sa personnalité pour analyser ses actions, se trouve aujourd'hui plus que jamais contraint de réaliser un exploit qui consoliderait son emprise sur le pouvoir en «Israël», le rendant ainsi le «caïd» incontesté de la région.

Que devons-nous attendre ?

Il y a de nombreuses questions devenues plus importantes que ce qui se passe au Liban. Cependant, remettre le dossier libanais sur la table est aujourd'hui une priorité pour «Israël». Ce n'est pas parce qu'il existe un danger imminent nécessitant une intervention, mais parce que l'incapacité, jusqu'à présent, d'exploiter la guerre israélienne contre le Liban sur le plan intérieur constitue un signal d'alarme pour les cercles décisionnels de «Tel-Aviv». Cela semble revenir avec force au centre des discussions au sein des milieux de renseignement, diplomatiques et même médiatiques, tant au Liban que dans l'entité sioniste.

On guette ce que Netanyahu rapportera des États-Unis et quel programme il ramènera en lien avec sa guerre ouverte dans la région.

Selon une source informée, l'histoire remonte à plusieurs développements, parmi lesquels :

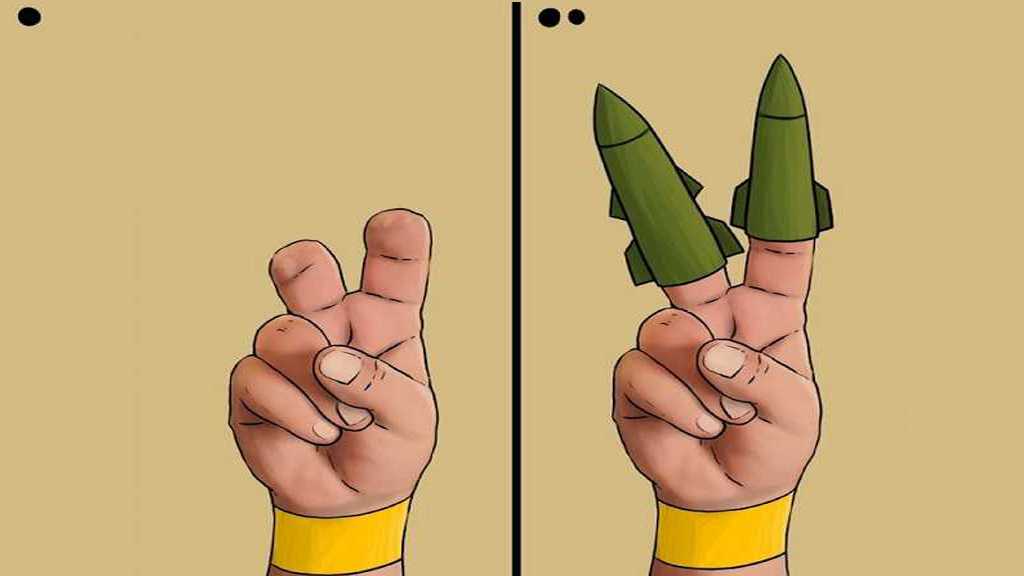

Premièrement : Des entités arabes et occidentales prétendent avoir reçu des informations de renseignement, certaines provenant de sources israéliennes, indiquant que le Hezbollah travaille intensément à la reconstruction de ses capacités militaires et à la réorganisation complète de ses rangs, et pas seulement de ses institutions civiles. De plus, les mesures mises en œuvre par l'armée libanaise ne donnent pas les résultats escomptés.

Deuxièmement : Ces entités soulignent qu'«Israël» dispose de données claires sur les activités du parti et s'attendait à ce que les États-Unis réussissent à convaincre les autorités libanaises alliées de prendre des mesures opérationnelles en vue d'un processus de désarmement, non seulement au sud du fleuve Litani, mais aussi au nord.

Troisièmement : Le côté américain a exprimé sa «déception» suite à la réunion du gouvernement du 5 septembre, non pas parce qu'elle n'a pas avancé dans l'élaboration d'un plan d'action accompagné d'un calendrier pour ce qui avait été précédemment approuvé lors des réunions des 5 et 7 août, mais parce que Washington s'inquiète de ce que l'émissaire américain, Tom Barrak, a qualifié de «grande faiblesse» des dirigeants politiques au Liban.

Quatrièmement : « Israël » estime qu'il n'est pas concerné par les délais que les États-Unis auraient accordés au Liban pour parvenir à un grand accord avant la fin de l'année. «Tel-Aviv» a informé toutes les parties, y compris Barrak lors de sa rencontre avec Netanyahu il y a quelques semaines, qu'il n'est pas engagé dans de tels arrangements. Il a confirmé qu'il ne consentirait pas à modifier le mode de fonctionnement de ses forces au Liban, ne procéderait à aucun retrait, ne libérerait pas de prisonniers libanais, et continuerait à mener des opérations d'assassinat et des frappes contre ce qu'il considère comme des cibles légitimes.

D'où vient l'argent ?

En ce qui concerne le Hezbollah, les Occidentaux, en particulier les États-Unis, s'intéressent à des aspects qui ne se limitent pas seulement au domaine militaire. Ils ont entendu de hauts responsables du gouvernement libanais, notamment de son président, Nawaf Salam, exprimer leur étonnement quant à la capacité du parti à dépenser plus d'un milliard de dollars au cours des neuf mois. Salam a précisé que le parti a mis en place des mécanismes pour indemniser les sinistrés, reflétant un haut niveau d'organisation et de gestion, tout en confirmant la disponibilité de liquidité. Ce qui se passe sur le terrain, selon ce qui a été rapporté, ne témoigne absolument pas d'une véritable crise financière au sein du Hezbollah, mais suggère que les voies de financement provenant de l'étranger restent actives, et qu'il a réussi à contourner les mesures prises par le gouvernement libanais ou celles imposées par des institutions financières et sécuritaires arabes et internationales.

Ce point en particulier suscite un intérêt particulier parmi les Américains, y compris chez Barrak, qui a même évoqué lors de sa dernière interview un flux d'environ 60 millions de dollars par mois vers le Hezbollah, appelant à des mesures décisives pour stopper ce financement. Ses déclarations coïncidaient avec des propos attribués à lui, selon lesquels le processus de reconstruction dans le sud resterait dépendant d'une décision israélienne, et que même si le Hezbollah annonçait son intention de ne pas attendre l'État libanais pour commencer les projets, les conditions sur le terrain l'empêcheraient de mettre en œuvre son plan.

Dans les propos de Barrak, il y a une menace claire, indiquant qu'«Israël» sera celui qui empêchera effectivement le processus de reconstruction, au milieu d'inquiétudes croissantes concernant l'élargissement des agressions israéliennes pour toucher plus d'une région libanaise, et pas seulement les villages frontaliers.

De plus, le problème de Barrak est également lié à son propre désespoir. Au lieu de reconnaître qu'il y a un blocage en « Israël » face à ses efforts, il revient à répéter son refrain habituel selon lequel il n'a jamais promis de pouvoir contenir «Israël». Lorsqu'on lui fait part de ces préoccupations, il fait référence à ce qui se passe en Syrie, où il se heurte à l'orientation israélienne de la diviser, admettant que les acteurs de l'État à Washington soutiennent «Israël» sans réserve.

Cependant, il tente de prendre des mesures d'ordre administratif pour renforcer sa position, comme son effort pour écarter Morgan Ortagus des détails du dossier libanais, ou pour apporter des modifications significatives à son équipe d'assistants en Turquie. Néanmoins, Barrak n'est pas particulièrement habile en politique, comme cela a été clairement visible lors de sa récente visite au Liban en compagnie du sénateur israélien Lindsey Graham, où il a dû garder le silence face aux déclarations de ce dernier, qui a souligné qu'«Israël» n'est pas en position de subir des pressions, mais que c'est le Liban qui doit se plier aux diktats américains s'il veut se sauver.

Retour à la guerre

Dans ce contexte, on peut comprendre les nouvelles dimensions du parcours politique actuel. À Washington, qui a œuvré pour faire accéder le président Joseph Aoun au palais de Baabda, un intérêt accru se manifeste actuellement envers le Premier ministre. Des visiteurs de la capitale américaine ont entendu des propos clairs selon lesquels Salam montre des positions plus fermes que celles de Aoun face à l'alliance du président Nabih Berri et du Hezbollah.

Bien que Joseph Aoun ait cherché à trouver des compromis avec le parti pour éviter tout affrontement interne, les Américains, qui connaissent bien la structure de l'armée libanaise, ne tiennent pas compte des considérations internes. Ils estiment qu'il y a au Liban deux institutions qui doivent rester sous leur tutelle directe : l'armée et la Banque du Liban. Par conséquent, tout soutien à ces institutions restera conditionné par leur capacité à contribuer à l'encerclement du Hezbollah.

Sur le plan financier, il n'est pas encore clair quelle sera l'ampleur des nouvelles demandes que le gouverneur Karim Soueïd pourrait soumettre pour faire face aux «finances du Hezbollah». Quant au volet militaire, les Américains, comme de nombreuses forces libanaises, sont conscients de l'incapacité de l'armée à mener une grande mission de désarmement du parti. Ainsi, Washington pourrait accepter de neutraliser l'armée de manière relative pour préserver son unité, tout en rejetant la responsabilité sur les dirigeants politiques.

Cependant, les discussions en coulisses et les déclarations publiques indiquent que les États-Unis ont laissé le soin à «Israël» de trouver des solutions pour traiter ce «problème». À ce stade précis, des fuites occidentales récentes évoquent à nouveau l'intention d'«Israël» de mener une opération terrestre à grande échelle, dont le premier objectif serait de contrôler entièrement la zone située au sud du fleuve Litani et de s'assurer qu'elle soit dépourvue d'armements et de combattants. Ensuite, «Israël» envisagerait d'exercer des pressions militaires sur les régions au nord du Litani, en préparation à l'imposition de nouvelles dispositions sécuritaires basées sur cette nouvelle réalité.

Washington ne s'intéresse pas à obtenir des concessions d'«Israël», et sa colère ne fait qu'accroître la pression sur les autorités libanaises.

Les interlocuteurs américains soulignent que Washington agit sur la base de la conviction qu'«Israël» n'est pas en position de subir des choix politiques ou militaires imposés par quiconque. Ils estiment que les États-Unis sont convaincus ou acceptent que la voie choisie par «Israël» est une voie qui ne se pliera à personne, et que ceux qui ont décidé et exécuté l'agression contre le Qatar ne reculeront pas devant ce qu'ils estiment être approprié, que ce soit au Liban ou ailleurs.

Selon ces sources, «Israël» cherche à annuler la résolution 1701, ainsi que tous les termes de l'accord de cessez-le-feu conclu en novembre dernier, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle réalité qui découlera de l'accord qu'il atteindra avec la Syrie. Il est à noter que les demandes israéliennes auprès des nouvelles autorités de Damas ne se limitent pas à des accords généraux ou à des garanties verbales, mais incluent l'imposition d'une zone démilitarisée dans tout le sud syrien, allant jusqu'aux portes de la capitale Damas (à environ dix kilomètres), ainsi qu'un mécanisme de communication et de surveillance avec les habitants de cette région.

«Israël» exige également de garantir que la Syrie ne possède aucune arme stratégique, non seulement dans le sud, mais dans tout le pays, tout en ouvrant une discussion détaillée sur la présence militaire turque en Syrie et sur la destruction de tous les sites, bases et casernes militaires dans le centre et le nord de la Syrie pour empêcher une concentration turque dans ces zones. À cela s'ajoutent une série de conditions sécuritaires détaillées, rendant tout accord non lié à l'accord de désengagement, comme le prétendent les nouvelles autorités de Damas.

L'important dans tout cela est que «l'oncle Tom» dit les choses telles qu'elles sont, que ce soit intentionnellement ou par inadvertance. Il a clairement affirmé qu'«Israël», avec les États-Unis, considère que le traitement de ses ennemis dans la région ne se limite pas à infliger des coups durs au Hamas, au Hezbollah et aux Houthis, mais doit être plus strict dans son affrontement avec l'Iran.

C'est là l’essence des discussions en cours entre les Américains et les «Israéliens» actuellement, d'autant plus qu'à Washington se trouve une personne encore plus folle que Netanyahu, marquée d’un mélange de mythes, de délires et d'un immense narcissisme. Tout cela renforce l'inquiétude quant à la nature des programmes de travail communs entre Washington et «Tel-Aviv», en particulier contre l'Iran, surtout que l'Europe, incapable d'agir, montre une volonté d'être au cœur du projet visant à frapper l'Iran et à renverser son régime.

*Article paru dans le quotidien libanais al-Akhbar, traduit par l'équipe du site