Sur l’essence du projet sioniste: Pas de surprise avec «le Grand Israël»

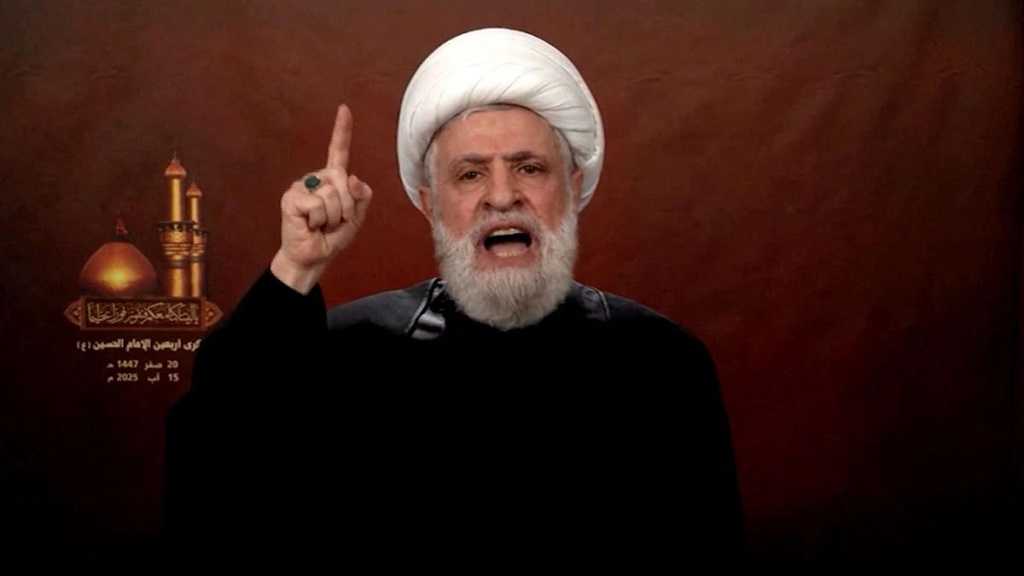

Par Ali Haidar*

La déclaration de Netanyahu sur le «Grand Israël» reflète l'essence du projet sioniste historique, basé sur une expansion progressive. Cela révèle que la seule réponse possible réside dans l'imposition d'un coût réel qui dissuade ces ambitions.

Lorsque le «Premier ministre israélien», Benjamin Netanyahu, parle du «Grand Israël», il n'invente pas un nouveau concept dans les discours sionistes, mais donne un titre explicite à un parcours historique qui a accompagné la naissance de l'entité sioniste.

En effet, Depuis 1948, «Israël» n'a pas défini de frontières finales, maintenant une ambiguïté comme choix stratégique pour permettre une expansion par étapes, et non par sauts. Ainsi, chaque étape répond à une nouvelle équation de force : de l'expansion après la décision de partition, à l'annexion de la Cisjordanie, d’Al-Qods, du Golan et du Sinaï en 1967, à l'invasion du Liban en 1982, jusqu'aux projets d'influence régionale qui ont suivi.

Cette politique de «liquidation par étapes» repose sur la consolidation de chaque gain pour en faire une base pour les suivants, sauf si elle est confrontée à une résistance qui oblige l'ennemi à se retirer. Cependant, la vérité confirmée par l'expérience historique est que le retrait d'«Israël» d'un territoire ne signifie en aucun cas que ce territoire échappe à ses ambitions.

Ainsi, on peut dire que Netanyahu n'a pas inventé une nouvelle idée, mais a plutôt reformulé une ancienne stratégie, dont le titre est que la sécurité ouvre la porte à l'opportunité, et que la politique légitime les résultats. Les changements du temps transforment le temporaire en permanent. À la lumière de cela, sa récente déclaration sur le «Grand Israël» n'a pas été une aventure verbale, mais a exprimé une audace calculée, représentant un message tant à l'intérieur qu'à l'extérieur selon lequel «Israël» ne voit rien qui le freine de revendiquer ses grandes ambitions. Les rapports de force lui permettent de dire ce qu'il veut sans craindre des répercussions sur sa sécurité nationale ou sur son parcours progressif concernant Gaza, le Liban et la Syrie.

Au cœur de la pensée «israélienne», cette phase n'est pas seulement une période limitée dans le temps, mais un modèle complet. En résumé, il s'agit d'imposer des faits sur le terrain, puis de les légitimer par la loi et la diplomatie, en les présentant comme «la situation normale». C'est ce qui se passe aujourd'hui. En effet, la Cisjordanie, occupée en 1967, a été envahie par des colonies et des efforts de judaïsation, géographiquement fragmentée, et les points de colonisation y ont été reliés entre eux pour garantir un contrôle sécuritaire. On parle maintenant de l'annexion de vastes parties de cette région et de la relocalisation des Palestiniens du reste du territoire.

En réalité, ces mêmes étapes, dans leurs grandes lignes, ont été vécues par les territoires palestiniens occupés en 1948, au point que parler de leur libération suscite désormais l'étonnement. Le même concept s'applique également à la guerre à Gaza, qui a atteint un stade où l'on travaille à déporter ses habitants. Sur la frontière nord, la pression est progressive, faisant partie d'un plan interne-externe pour réaliser ce qui n'a pas été accompli lors de la guerre, en obtenant des concessions stratégiques de la part du Liban.

Parler du «Grand Israël» est un programme à long terme, et non un simple slogan politique. Ainsi, il semble qu'il n'y ait pas de frontières finales, mais des cartes d'influence susceptibles de s'étendre ou de se rétracter, toutes se dirigeant dans une seule direction : l'expansion. Cependant, le projet du «Grand Israël» comporte une fragilité ; chaque expansion accumule des facteurs d’usure démographique et sécuritaire qui peuvent être difficiles à maîtriser, tandis que tout pari sur un soutien international absolu est soumis à des limites insurmontables.

Toute opération qui ne se soldait pas par des résultats stratégiques durables reste ouverte à des changements qui pourraient renverser l'équation. Paradoxalement, la «gradualité» qui a conféré au projet une longévité pourrait être confrontée à un retournement soudain si elle se heurte à des transformations produisant une dissuasion solide, ou à des changements internationaux contraires.

D'autre part, parler du «Grand Israël» est un programme à long terme, et non un simple slogan politique. L'annonce publique de ce concept vise également à apprivoiser l'autre partie à ce qui était autrefois tabou, transformant le choc en réalité. Cependant, ce programme constitue en même temps un test de la capacité des peuples de la région à imposer un coût réel à l'ennemi. En l'absence de ce coût, l'annonce devient une force supplémentaire pour «Israël», tandis que sa présence rendra la déclaration un fardeau pour son auteur.

En résumé, «le Grand Israël» n'est pas une idée née avec Netanyahu, mais l'essence du parcours du mouvement sioniste depuis sa création et du chemin de l'«État» depuis sa fondation. Ce qui est nouveau, c'est que ce que les responsables officiels évitaient d'exprimer clairement est désormais annoncé ouvertement. L'épreuve réelle ne réside pas dans une réponse verbale à l'ennemi, mais dans la rupture du cercle historique qui fait de chaque changement une opportunité d'expansion, et de chaque transition une nouvelle étape dans un parcours qui ne reconnaît pas de frontières.

Ce n'est qu'alors que le projet perdra son élan, et que la région retrouvera une équation claire : ce n'est pas ce que dit l'ennemi qui détermine les destins, mais ce que les peuples et les États imposent comme coûts et restrictions dans les calculs de leur adversaire.

Article paru dans le quotidien libanais AlAkhbar, traduit par l’équipe du site

Comments