Politisation et incompatibilité du TSL avec les normes de la justice

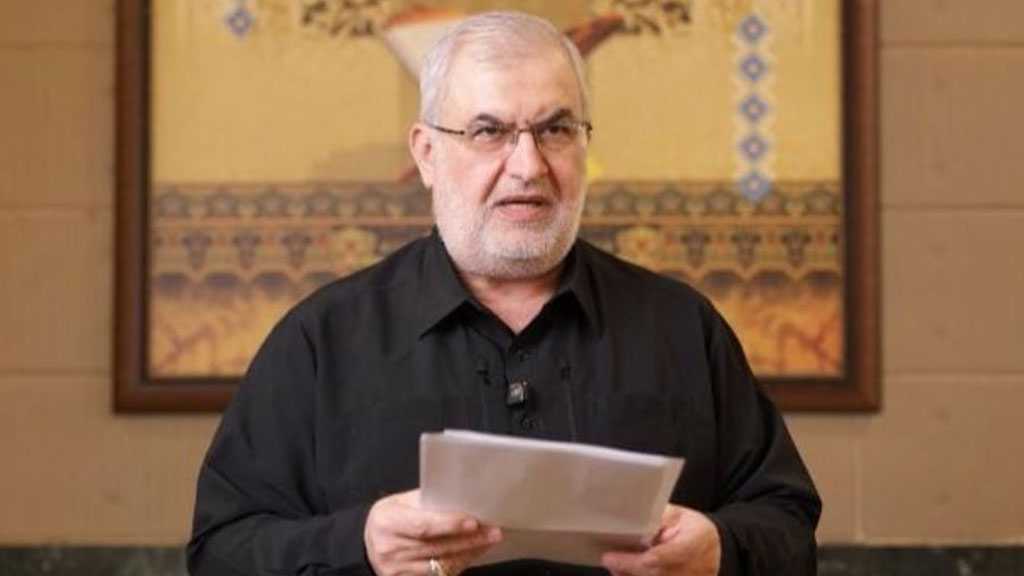

Le député chef du bloc parlementaire "Fidélité à la Résistance", Mohammad Raad, a tenu une conférence de presse sur la politisation et l'incompatibilité du Tribunal spécial pour le Liban (TSL) avec les normes de la justice.

Table de matières:

Introduction générale

1 – la formation du tribunal

- Introduction

- La formation du TSL a transgressé la constitution libanaise

- Le conseil de sécurité a empiété sur la souveraineté libanaise

2 – le TSL se dérobe du dossier des faux témoins

- Introduction

- Liaison entre le TSL et la commission d’enquête

- Le prétexte de fin de mission

- Le TSL trouve une nouvelle définition criminelle du faux témoignage

3 – Violation du principe de la confidentialité

- Introduction

- La confidentialité de l’enquête est appliquée dans les différents droits pénaux

- La confidentialité de l’enquête a été bafouée dans l’enquête internationale

4 – Suspicion quant au règlement de procédures et de preuves

- Introduction

- Suspicion quant à la compétence du juge de mettre et de modifier les règles

- La règle 20 instaure une tutelle juridique et politique sur le Liban

- Exemples de failles qui autorisent le truquage et le brouillage de l’enquête

5 – Réclamation de listes de données entières et leur mise à jour périodique

- Introduction

- Transgression de règlement des procédures et du mémorandum d’entente

- Violation du principe de la souveraineté libanaise

6 – Adoption de preuves circonstantielles en l’absence de témoins directs

- Introduction

- Les preuves circonstancielles : exposé succint

- Les preuves directes : résumé succint

- Approche des preuves circonstantielles par Cassese

- Approche des preuves circonstantielles par Bellemare

- Les preuves circonstantielles pouvant être adoptées dans une enquête pénale

7 – Valeur probante de la preuve des télécommunications

Conclusion

INTRODUCTION GENERALE

Quiconque a suivi le déroulement de la crise politique au Liban, depuis la parution de la résolution internationale 1559 qui a bousculé l’état général du pays et détérioré sa stabilité politique et sécuritaire, remarque clairement que le tribunal international spécial pour le Liban (TSL) formé en application de la résolution internationale 1757 et émis sous le chapitre 7 du traité des Nations-Unies le 30 mai 2007, a accentué la crise interne et la division entre Libanais, et a ouvert le pays à l’intervention flagrante des forces internationales occidentales, comme il a facilité et couvert une infiltration israélienne très profonde dans des secteurs vitaux, dominant ainsi certains d’entre eux, comme cela a été prouvé pour les télécommunications et les listes des données officielles de plusieurs appareils, institutions et administrations publiques libanaises.

Si la vérité et la justice sont unanimement réclamés au Liban, le mécanisme adopté pour les réaliser et les circonstances et interventions internationales suspectes, ainsi que les actes et les transgressions constitutionnelles et juridiques qui l’ont accompagné, dès sa formation jusqu’à présent, ont transformé le TSL en outil au service de projets internationaux au détriment de l’intérêt, de la sécurité et de la souveraineté du Liban, devenant ainsi un facteur qui menace incontestablement sa stabilité.

Beaucoup a été dit à propos du TSL, de son rôle et de son but, quant à sa formation, sa composition et l’influence qu’y exercent les puissances internationales, mais beaucoup d’autres choses seront encore dites et découvertes à son propos dans l’avenir.

Mais cette conférence de presse a pour but d’éclairer le seul aspect juridique du TSL, les équivoques et les problèmes posés dans sa structure, sa méthodologie et les règles qu’il a adoptées pour son action, qui risquent d’entraîner la perte de confiance dans la possibilité de découvrir la vérité et de réaliser la justice.

Depuis le début de l’enquête internationale, puis les travaux du TSL, plusieurs remarques, hantises et questionnements se sont accumulés. Nous avons eu l’occasion d’en poser une partie aux délégués du TSL lors d’une rencontre directe le 30 mars 2010. Nous avons attendu les réponses pendant toute la période passée, mais en vain… sachant que nous recevions sans cesse des promesses d’une réponse prochaine, jusqu’à ce que nous réalisions en fin de compte que cela n‘a été qu’une manière évidente et délibérée de tergiverser et de passer le temps.

Nous mettons aujourd’hui entre les mains de l’opinion publique certains de ces questionnements et hantises que nous avions posés à cette date :

1 – les informations qui ont filtré et que les médias arabes et étrangers ont publiées sont des fuites intentionnelles dont les objectifs politiques sont clairs et qui ont permis à certains adversaires politiques d’en profiter de manière tendancieuse et de mener des procès médiatiques et politiques.

2 – Une phase politique de plusieurs années a émergé suite aux enquêtes et des fuites de l’époque, où les faux témoignages ont changé le pouvoir politique dans le pays et des personnes ont été injustement arrêtées pendant plusieurs années .. et bien que ces personnes ont été libérées plus tard, les causes de l’arrestation et le sort des témoins qui ont égaré l’enquête n’ont pas été éclaircies.

3 – Pourquoi l’enquête a emprunté la voie de l’accusation de la Syrie pendant quatre ans et pourquoi emprunte-t-elle aujourd’hui une autre voie ?

4 – Sur quel appareil sécuritaire libanais les enquêteurs du TSL s’appuient-ils ? Si le fait de s’appuyer sur le même a entraîné l’enquête à des résultats trompeurs, l’insistance à vouloir s’y appuyer ensuite ne signifie-t-elle pas une insistance à demeurer dans l’erreur consistant à adopter des mécanismes qu’il ne faut pas adopter ?

5 – Quel est le rôle israélien dans l’enquête ? Est-ce que l’entité spoliatrice est-elle l’une des sources d’informations utilisée par les enquêteurs ? Est-ce que le tribunal ou la commission d’enquête ont-ils déjà transmis des informations à La Haye par le biais d’Israël ?

Ces questions ainsi que d’autres, nous les avions posées aux délégués du tribunal le 30 mars 2010 et nous n’avons eu aucune réponse jusque là.

En résumé : Nous avions affirmé à l’époque plusieurs choses, les plus importantes étant : la poursuite des faux témoins est la seule porte pour considérer à nouveau la sincérité de l’enquête et pour s’y fier, mais en vain.. au contraire : la théorisation en faveur des preuves circonstantielles et indirectes, et les allusions sur la preuve des communications téléphoniques simultanées comme une des bases de l’enquête…

Tout cela nous a conduit à revoir tous les aspects juridiques et judiciaires du TSL, que nous allons exposer aujourd’hui, de manière scientifique et objective, de sorte à être une matière simplifiée et comprise, que nous remettons à l’opinion publique au Liban et dans le monde arabo-islamique.

Cette matière est le produit d’un effort conjoint d’un groupe de juristes spécialisés. Elle comprend sept points que j’exposerai point par point, en sollicitant l’aide d’un homme de loi expérimenté, avocat, et ancien membre réputé du conseil constitutionnel, le président Salim Jraysati, qui prendra le soin de fournir les éclaircissements juridiques nécessaires. Nous l’en remercions.

1 – formation du TSL

Introduction

1) Le mécanisme d’adoption du TSL a transgressé l’Etat libanais et sa constitution. Il a été passé frauduleusement par le gouvernement illégal sans qu’il soit entériné, comme le veut la constitution et dans le cadre constitutionnel, tout comme l’accord n’a pas été signé, ni par son excellence le président de la république, ni par le conseil législatif.

2) Les prérogatives du président de la république et du conseil législatif ont été réduits et confisqués par le gouvernement qui est lui-même illégal.

3) La formation du tribunal a clairement enfreint, dès le début, le droit libanais et international, et transgressé la souveraineté et les institutions constitutionnelles du Liban. Malgré cela, la communauté internationale a encouragé le gouvernement illégal à pratiquer le pouvoir du fait accompli, en vue de réaliser des objectifs politiques importants qui transgressent les normes de la justice internationale.

4) Le règlement du tribunal a été approuvé par une volonté internationale qui outrepasse la volonté nationale et les institutions constitutionnelles libanaises. Il répond aux intérêts des grandes puissances qui parrainent le Conseil de sécurité, sans tenir compte de la volonté et des intérêts du Liban et des Libanais, ce qui rend le tribunal un outil au service des politiques d’Etats influents, qui agissent toujours pour régler leurs comptes avec des parties, des forces ou des Etats opposés ou contestataires.

La formation du TSL a transgressé la constitution libanaise

Le mécanisme d’approbation du TSL a transgressé l’Etat libanais et la constitution libanaise, notamment l’article 52 de la constitution qui accorde au président de la république la prérogative de prendre en charge toutes négociations en vue de contracter des accords internationaux et cela dans le contexte suivant :

1 – de l’étape de l’initiative jusqu’à celle des négociations

2 – Approbation commune de l’accord avec le premier ministre

3 – Transmission de l’accord au conseil des ministres qui prend sa décision à son propos

4 – Transmission de l’accord à l’assemblée des députés s’il comporte des conditions relatives aux finances de l’Etat ou à l’impossibilité de le rompre.

5 – Promulgation de la loi de l’accord et sa publication par décret signé par le président de la république et du président du conseil des ministres.

Concernant le TSL, ce mécanisme a été réduit de la manière suivante :

La transgression des prérogatives du président de la république concernant le début des négociations pour contracter des accords internationaux, puis sa conclusion en accord avec le premier ministre, puis sa promulgation et sa publication par un décret présidentiel après avoir été ratifié par l’assemblée des députés.

Réduction des prérogatives de l’assemblée des députés qui a été entièrement ignorée dans ce mécanisme.

Adoption du Tribunal suite à l’envoi par le gouvernement illégal de Fouad Sinioura d’une lettre officielle au secrétaire général des Nations-Unies où il demande qu’une résolution du conseil de sécurité soit émise pour consacrer le projet d’accord avec le Liban et le règlement du tribunal, sans cependant avoir l’accord des autorités constitutionnelles libanaises concernées.

Dans sa lettre datée du 14 mai 2007 et envoyée au secrétaire général des Nations-Unies, le premier ministre Fouad Sinioura affirme que la majorité des parlementaires a exprimé son soutien au Tribunal, ce qui visait une liste de députés et non pas le conseil général de l’assemblée des députés, ce qui est une falsification et une adjuration de la plus haute autorité internationale pour des motifs suspects de politique interne et régionale. La résolution 1757 a indiqué, dans son texte, à partir de la lettre de Sinioura, « qu’une majorité de parlementaires s’étaient déclarés favorables à la création du Tribunal et demandé que soit soumise d’urgence au Conseil de sécurité sa demande que soit donné effet au Tribunal spécial ».

Le conseil de sécurité outrepasse la souveraineté libanaise

Cinq membres sur 15 du conseil de sécurité n’ont pas voté la résolution 1757 (qui a institué le tribunal sous le chapitre 7), considérant que les Nations-Unies ne devraient pas empiéter sur la souveraineté libanaise, et que l’approbation de ce tribunal dans cette formule constitue une transgression de la souveraineté libanaise.

La résolution 1757 elle-même considère, suivant la précaution apportée par Nicolas Michel, le conseiller juridique aux Nations-Unies, que la formation du tribunal en passant par le processus constitutionnel au Liban fait face à de véritables obstacles, ce qui confirme que la formation du tribunal n’a pas suivi les mécanismes constitutionnels adoptés lorsque les traités internationaux sont ratifiés.

2 - Le tribunal se dérobe des faux témoins

Introduction

1 – L’article 28 du règlement principal joint à la résolution 1757 statue que le Tribunal adoptera les normes internationales les plus élevées dans le domaine de la justice pénale. La question est : quelle justice est-ce lorsque le faux témoin est protégé et à l’abri de tout interrogatoire judiciaire ?

2 – l’équipe du bureau du procureur du TSL (M. Daniel Bellemare) a trouvé les jugements juridiques justifiant la non poursuite des faux témoins et non le contraire ; ce sont des justifications infondées d’où il ressort qu’il y a une intention préconçue de ne pas les poursuivre, alors que toute personne soucieuse de connaître la vérité agit pour trouver des justifications qui lui permettent de poursuivre et non le contraire, étant donné que l’interrogatoire des faux témoins porte une valeur d’enquête servant à découvrir ceux qui égarent et qui profitent, et probablement ceux qui ont agi.

Liaison entre le TSL et la commission d’enquête

Le texte de la résolution 1757 dit : « le TSL commencera ses travaux à une date qui sera fixée par le Secrétaire général en consultation avec le gouvernement, compte tenu de l’avancement des travaux de la commission d’enquête internationale indépendante ». C’est ce qui a été mentionné dans le texte de l’accord joint à la résolution 1757 (article 19, début d’exécution et des travaux du TSL).

Dans le texte du statut du TSL, l’article 19 statue : « les éléments de preuve concernant les affaires dont le Tribunal spécial est saisi et réunis avant la création du Tribunal par les autorités libanaises ou la commission d’enquête internationale indépendante conformément à son mandat tel que défini par la résolution 1595 (2005) du conseil de Sécurité et des résolutions ultérieures, seront reçus par le Tribunal. Les Chambres décideront de leur admissibilité en application des normes internationales relatives au rassemblement des éléments de preuve. Il appartient au juge de la mise en état ou aux chambres concernées de décider du poids à accorder à ces éléments de preuve ».

Ce qui signifie que l’estimation des preuves rassemblées par la commission d’enquête est du ressort des chambres du tribunal, qui peuvent dès lors les joindre aux actes d’accusation.

Ce faisant, le juge de la mise en état Daniel Francine dit, dans le texte de la résolution publiée le 29 avril 2009 (paragraphe 12) que « les informations en sa possession (procureur général) ne sont pas suffisamment fiables pour justifier l’accusation des personnes arrêtées ».

Ce qui signifie qu’il y a une liaison organique entre les prérogatives du tribunal chargé de l’affaire de l’assassinat du premier ministre Hariri et la poursuite des faux témoins qui sont apparus au cours de l’enquête préliminaire sur cette affaire, soit à l’étape des travaux de commission d’enquête internationale.

La justification par la fin du mandat

La règle 152 du règlement des procédures et des preuves (faux témoignage après serment) décrit le crime du faux témoignage devant les chambres et après serment, et précise les mesures et les peines encourues.

Le premier règlement des procédures et des preuves établit que toutes les règles sont appliquées à partir du 20 mars 2009.

Il en résulte :

Les faux témoignages antérieurs à ce règlement ne sont pas pris en compte par les jugements, par effet rétroactif, car le tribunal a adopté la date du 20 mars 2009 comme date pour commencer l’application de ces règles. Il a donc négligé ces témoignages concernés par ce crime et qui sont intervenus au cours de l’enquête internationale précédant cette date. Cette périodisation n’est pas acceptée étant donné que les étapes de l’enquête internationale sont parallèles, reliées et sont suivies de droit par l’étape du procès.

Le tribunal ne s’est pas contenté de cette justification, mais il a trouvé également le prétexte disant que ce dossier n’est pas de son mandat qui est limité, selon la résolution 1757 (2007) et ses annexes, à juger les personnes responsables de l’assassinat du premier ministre Hariri et ses compagnons ainsi que les attaques concomittantes, et le procureur général avance le prétexte qu’il ne peut considérer autre que les crimes cités dans le règlement principal (article 1 et 2), dont il faut expliquer les jugements de manière restreinte (mémorandum du procureur général à propos de la spécialisation du tribunal concernant la demande du général Sayyid, daté du 17 mars 2010).

Sachant que le mandat du tribunal comprend un jugement, par une liaison organique, sur la poursuite des faux témoins car le faux témoignage est inclus, de droit, dans ce mandat, puisque la question est, de par sa nature, une question d’opposition.

Mais Bellemare et les juges du tribunal, fuyant la responsabilité d’assumer ce mandat et de considérer ce crime, se sont réfugiés derrière le règlement des procédures et des preuves.

Le tribunal a trouvé une nouvelle description criminelle du faux témoignage

L’article 2 du statut principal intitulé « le droit pénal applicable » se refère aux dispositions du Code pénal libanais « relatives à la poursuite et à la répression des actes de terrorisme, des crimes et délits contre la vie et l’intégrité physique des personnes, des associations illicites et de la non-révélation des crimes et délits, y compris les règles relatives à l’élément matériel de l’infraction, à la participation criminelle et à la qualification de complot »

Les articles 407 à 411 du droit des peines décrit ce crime et précise sa peine, que le faux témoignage ait été fait au cours de l’enquête pénale ou lors du procès pénal, après le serment ou sans serment (s’il n’y a pas de serment avant le témoignage, la peine encourue est de moitié, sans modification cependant de la description du crime).

C’est pourquoi la tentative du tribunal de séparer entre le témoignage après serment (règle 152) et le dénigrement du tribunal dans le cas d’un témoignage mensonger au cours de l’enquête (règle 60 bis) est une nouvelle description criminelle du faux témoignage qui contredit la description présente dans l’article 40 des peines (droit pénal libanais).

Tout cela afin de fuir la responsabilité de suivre les faux témoins qui ont égaré l’enquête sur ce crime.

3 - Violation du principe de la confidentialité

Personne n’ignore plus les fuites de la presse et les déclarations officielles qui ont abordé l’enquête internationale à partir de sources internes, dès les premières heures et semaines après l’assassinat :

Le quotidien koweitien « Assiyasa » le 21 mai 2005, Le « Figaro » français le 16 août 2006, « Assiyasa » koweitien le 28 mars 2009, le « Der Speigel » allemand le 23 mai 2009, le site « Ilaph » le 8 juillet 2009, « Le monde » français le 14 février 2010 et finalement la chaîne canadienne CBC et plusieurs autres articles qui montrent que leurs contenus sont puisés à partir de sources informées au sein de l’enquête internationale.

Par conséquent, ces fuites ne sont pas spontanées mais intentionnelles, de la part d’individus au sein de l’enquête internationale, qui veulent offenser, insulter et mentir à propos de la résistance, sans tenir compte de l’acte d’accusation, dans le temps et le contenu. Il s’agit là d’une utilisation flagrante d’un acte judiciaire supposé maintenir la présomption d’innocence tant que la dénonciation n’est pas confirmée, mais c’est surtout une violation du principe de la confidentialité de l’enquête, une des normes internationales les plus simples de la justice.

La confidentialité de l’enquête est un principe adopté par les différentes législations

La confidentialité de l’enquête est un principe reconnu dans les différentes législations concernant les jugements pénaux, tout comme le principe de la globalité de l’enquête.

L’article 53 du code de procédure pénal libanais remarque clairement le principe de la confidentialité de l’enquête et établit que l’enquête reste confidentielle jusqu’à la transmission de l’affaire au tribunal, hormis ce qui concerne l’acte d’accusation qui est un acte public, de sorte que toute personne qui viole la confidentialité de l’enquête est poursuivie et comparaît devant le juge pénal et est punie soit par un emprisonnement d’une durée allant d’un mois à un an, soit par le paiement d’une amende, soit les deux à la fois.

La violation du principe de confidentialité de l’enquête, lorsque les normes de justice pénale internationale sont adoptées, entraîne l’annulation de l’enquête notamment si cela est utilisé dans des buts politiques locaux et régionaux, pouvant remettre en cause la paix civile ou régionale, ce qui est en contradiction avec les objectifs du traité des Nations-Unies.

La confidentialité de l’enquête est bafouée dans l’enquête internationale

Le principe de confidentialité de l’enquête est bafoué dans l’enquête internationale à plusieurs niveaux :

Le premier niveau : les résolutions du conseil de sécurité ont obligé la commission d’enquête internationale indépendante à publier les rapports sur l’avancée de ses travaux et ces rapports en soi – quel que soit le niveau de précaution prise – violent le principe de confidentialité de l’enquête, les premiers rapports de Dietlev Mihlis en étant les meilleures preuves.

Le second niveau : plusieurs journaux arabes et étrangers, des médias audiovisuels et des sites électroniques traitent, depuis des années, des questions diverses de l’enquête, et montrent, avec le temps, que leur contenu et leur orientation sont tirés des sources de l’enquête, ce qui constitue une violation flagrante de la confidentialité de l’enquête.

Le troisième niveau : plusieurs responsables libanais, régionaux et internationaux, ainsi que des dirigeants militaires dans l’entité de l’ennemi sioniste ont fait des déclarations sur le contenu de l’acte d’accusation prévu et sur la date de sa parution.

Le quatrième niveau : les fuites de quelques parties de l’enquête ont été utilisées à des fins politiques locales, comme si elles constituent une phase d’un projet politique plus important.

4 - Suspicion envers le règlement de procédures et de preuves

Introduction

1) Selon le statut principal du TSL, imposé suite à la résolution 1757 (2007) et adopté sous le chapitre 7 du traité des Nations-Unies, ce sont les juges du tribunal qui sont chargés de rédiger le règlement de procédures et des preuves, et de les modifier en fonction des besoins, ce qui met en cause le principe de la stabilité des lois de la procédure pénale adoptée dans un procès pénal.

2) La règle 5 du règlement de procédures et de preuves permet aux juges du tribunal de modifier ce règlement, et même certaines modifications sont autorisées par 7 voix sur 11, ce qui marginalise le rôle libanais étant donné que les juges libanais sont seulement 4, ce qui veut dire qu’ils ne peuvent ni imposer ni interdire la confirmation de certaines modifications, ce qui, en soi, ouvre la porte à la préférence et l’adaptation, lorsque se multiplient notamment les interventions politiques et d’appareils de renseignements dans les règles des travaux du tribunal et ses procédures, et personne ne peut nier que cela n’a pas eu lieu.

3) Quelles sont donc les failles les plus importantes dans le règlement de procédures et de preuves ?

Les prérogatives des juges de rédiger et de modifier le règlement sont suspectes

La suspicion commence par le fait que les juges du tribunal international rédigent le règlement de procédures et de preuves eux-mêmes, les modifient et les adaptent comme ils le veulent, ce qui, non seulement n’est pas courant mais est inhabituel dans les procès pénaux individuels. Y a-t-il plus suspectes que des procédures qui sont rédigées, modifiées et adaptées selon la préférence des juges eux-mêmes, après qu’ils aient accédé à leur fonction et directement commencé les travaux du tribunal ?

Ce règlement est issu de statuts de tribunaux pénaux internationaux fondés pour juger des crimes contre l’humanité qui ont eu lieu dans des Etats où les lois ont été absentes, tout en sachant que ces crimes contre l’humanité ne sont pas signalés dans des droits positifs nationaux, d’où la nécessité d’un règlement de procédures et de preuves pour ce genre de tribunaux.

Dans notre situation, nous avons un droit appliqué, qui est le droit pénal, et les juridictions libanaises auxquelles font référence les juges pour le règlement de procédures et de preuves lorsqu’ils les mettent ou les modifient (article 28 du statut principal), alors qu’il est demandé que le tribunal adopte les jugements présents dans les deux juridictions citées, tout en faisant exception de la peine de mort, et non d’inventer un règlement de procédures et de preuves en écartant les jugements juridiques libanais.

L’article 20 représente la tutelle judiciaire et politique sur le Liban

« L’article 20 : Non-respect par le Liban d’une demande ou d’une ordonnance émanant du Tribunal

A) Lorsque les autorités libanaises reçoivent une demande d’information, de coopération ou de dessaisissement en application des articles 16 et 17, elles founissent sans délai l’assistance requise conformément aux délais fixés dans la requête. Lorsque, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance aux autorités libanaises compétentes ou dans un délai plus long tel que prescrit dans la requête, celles-ci n’y donnent pas suite, les parties peuvent demander au juge de la mise en état ou à une chambre, selon le cas, d’enjoindre aux autorités libanaises de fournir l’assistance requise (modifié 5 juin 2009).

B) Lorsque les autorités libanaises reçoivent signification d’une citation à comparaître, d’un mandat d’arrêt, d’une ordonnance de transfèrement, d’une ordonnance aux fins de production de documents ou d’informations, ou de toute autre ordonnance aux fils de coopération délivrée par le Juge de la mise en état ou une chambre, elles fournissent l’assistance requise sans délai.

C) Lorsque, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance aux autorités libanaises compétentes en vertu des paragraphes A) et B), celles-ci n’y donnent pas suite, le Juge de la mise en état ou une chambre, selon le cas, peut en dresser le constat judiciaire. Le président engage des consultations avec les autorités libanaises compétentes en vue d’obtenir la coopération requise. Si, après consultation avec le Président, le Juge de la mise en état ou la Chambre estime qu’une réponse satisfaisante n’a pas été fournie dans un délai raisonnable, le Président en dresse le constat judiciaire et saisit le Conseil de sécurité afin qu’il examine la question et qu’il décide des suites à donner.

D) Sauf indication contraire, le présent article s’applique à toute demande ou toute ordonnance du Tribunal adressée au Liban conformément au Règlement (modifié 5 juin 2009). »

Cet article donne au Tribunal le droit de réclamer et d’adresser des ordres au Liban, et s’il n’est pas convaincu par sa réponse, il saisit le Conseil de sécurité pour consultation afin qu’il examine la question et décide des suites à donner.

Cet article installe le Liban entièrement sous le pouvoir du Conseil de sécurité du point de vue politique et judiciaire, et affirme que le Tribunal international est une partie non indépendante, sa référence étant le Conseil de sécurité, soit les grandes puissances et leurs intérêts. Cette description s’applique à la mise du Liban sous tutelle politique et judiciaire internationale.

Exemples de failles pouvant entraîner le truquage et le brouillage de l’enquête

Article 93

« Interrogatoire de témoins sous couvert d’anonymat par le Juge de la mise en état

A) Lorsqu’il existe :

i) Un risque grave que le témoin ou un parent proche du témoin perde la vie ou subisse une atteinte physique ou morale grave à la suite de la divulgation de son identité et de son origine, et que des mesures de protection des témoins telles que celles énoncées à l’article 133 ne suffiraient pas à empêcher un tel danger, ou

ii) Un risque grave que les intérêts de sécurité nationale impérieux ne soient compromis dans le cas où l’identité ou l’origine du témoin serait révélée,

A la demande du procureur, de la Défense ou d’un représentant légal d’une victime participant à la procédure, le Juge de la mise en état interroge le témoin en l’absence des parties ou de son représentant légal (modifié le 30 octobre 2009 et le 10 novembre 2010)

B) Le Juge de la mise en état permet au Procureur, à la Défense et aux représentants légaux des victimes participant à la procédure de transmettre des questions au témoin sans que l’identité de ce dernier soit révélée. Il transmet lui-même ces questions au témoin. Le juge de la mise en état peut également interroger le témoin d’office.

C) Un compte-rendu provisoire des réponses du témoin doit être fourni par le Juge de la mise en état au Procureur, à la Défense et aux représentans légaux des victimes participant à la procédure. Le Juge de la mise en état peut cependant décider d’expurger du compte-rendu toute réponse ou partie de réponse révélant ou susceptible de révéler l’identité du témoin. Le procureur, la défense ou tout représentant légal d’une victime participant à la prodécure doit avoir la possibilité de soumettre des questions supplémentaires au Juge de la mise en état afin que celle-ci les transmette au témoin.

D) Le Juge de la mise en état fournit une copie de la version définitive du compte-rendu au Procureur, à la défense et aux représentants légaux des victimes participant à la procédure. Il leur fournir également une copie de la déclaration dans laquelle il indique son opinion quant à la véracité de la déclaration du témoin, ainsi qu’à la possibilité de tout risque grave résultant de la divulgation de l’identité ou de son origine. »

Article 93 : possibilité de questionner un témoin sans connaître son identité ou son origine

La possibilité de questionner un témoin sans divulguer son identité dans les cas où il y a risque de lui porter atteinte, corporellement, ou qu’il perde la vie, lorsque le programme de protection des témoins n’est pas suffisant, ou dans le cas d’un réel danger qui menace les intérêts sécuritaires et nationaux fondamentaux, si l’identité ou l’origine du témoin est dévoilé.

La modification de cet article a permis au juge de la mise en état, à la demande du procureur, de la défense ou du représentant légal de toute victime, de participer à l’interrogatoire du témoin en secret, en l’absence de toutes les parties, si les intérêts sécuritaires et nationaux fondamentaux sont réellement menacés en cas de dévoilement de l’identité et de l’origine du témoin.

Article 96

« Publicité de la procédure de mise en état

A) Sous réserve des dispositions du paragraphe B), tous les documents déposés et les ordonnances rendues au stade de la mise en état, ainsi que la procédure elle-même sont rendus publics, sauf disposition contraire prévue par le présent Règlement ou décision contraire du Juge de la mise en état à la demande d’une partie (modifié 5 juin 2009).

B) Tout document déposé ou toute ordonnance concernant i) des mesures de coercition liées à l’enquête, notamment la délivrance de mandats de perquisition, de mandats d’arrêt ou d’assignation à témoin ;; ou ii) une demande ou une signification relevant des articles 115 à 119, déposés sous scellés par le Procureur doivent demeurer sous scellés aussi longtemps que nécessaire pour la conduite de l’enquête et/ou la protection d’une quelconque personne (modifié 5 juin 2009 et 30 octobre 2009).

La règle 96 : la publicité des procédures de la mise en état

Cette règle permet au tribunal de maintenir secret tout document déposé ou toute ordonnance ou renseignement relatifs aux procédures qui ont préparé la proclamation de l’acte d’accusation « tant que cela est nécessaire pour la marche de l’enquête ou la protection de toute personne ».

Ces mesures incluent la demande de ratification de l’acte d’accusation présenté par le procureur général, il est émis et ratifié secrètement.

Article 117

« Intérêts des Etats et d’autres entités internationales en matière de sécurité

A) Si des informations détenues par le Procureur n’ont pas été obtenues conformément à l’article 118 et que leur communication serait requise conformément à l’article 110 ou à l’article 113, mais qu’une telle communication est de nature à porter atteinte à la sécurité nationale d’un Etat ou à la sécurité d’une entité internationale, le Procureur peut demander ex parte au Juge de la mise en état de le dispenser, lors d’une audience tenue à huis clos, de tout ou partie de l’obligation de communication prévue par le Règlement, sous réserve de mesures compensatoires telles que celles visées à l’article 116 A (modifié 5 juin 2009).

B) Le Juge de la mise en état informe la Chambre de première instance de la demande et de toute ordonnance ou décision rendue à cet égard.

C) Les dispositions de l’articl 116B, C), D), et E) s’appliquent mutatis mutandis. »

La règle 117 : les intérêts sécuritaires d’un Etat ou d’autres entités internationales

Cette règle permet au procureur, après avoir été autorisé par le juge de la mise en état dans la chambre concernée, de garder secrètes certaines informations qu’il pourrait transmettre qui « portent atteinte aux intérêts sécuritaires d’un Etat ou d’autres entités internationales ».

Qu’en est-il si c’est l’Etat sioniste qui est cet Etat dont il faut protéger les intérêts sécuritaires ?

Où se trouve la transparence qui garantit la non politisation dans ce domaine ?

Comment le procureur jouit d’un droit exclusif qu’aucun dirigeant libanais ne peut obtenir pour protéger les intérêts suprêmes du Liban ?

Article 118

Informations non communiquées sans l’accord de la source

A) Si le Procureur possède des informations qui lui ont été communiquées à titre confidentiel et

que leur communication est de nature à porter atteinte à la sécurité nationale d’un État ou à la

sécurité d’une entité internationale ou de l’un de ses agents, ces informations et leur source ne

sont pas divulguées par le Procureur sans le consentement de la personne ou de l’entité qui les

a fournies.

B) Si le Procureur estime que les informations confidentielles qui lui ont été communiquées par

une personne ou une entité en vertu du paragraphe A) ci-dessus contiennent des éléments

visés à l’article 113, le Procureur prend des mesures raisonnables pour obtenir le

consentement de la source : i) avant de communiquer les informations à l’accusé ou de lui

indiquer leur existence ; ou ii) de proposer des mesures compensatoires comprenant,

notamment, l’indication de nouvelles informations de nature semblable ; la communication de

ces informations sous forme résumée ou expurgée ; ou un exposé des faits pertinents. Si le

Procureur obtient le consentement de la source concernée, il les communique sans délai à

l’accusé.

C) Si le Procureur n’obtient pas le consentement de la source concernée, il informe le Juge de la

mise en état au cours d’une audience à huis clos et ex parte de l’existence de telles

informations, sans que soient divulguées : i) les informations initiales fournies au Procureur à

titre confidentiel ; ou ii) toute information concernant ou indiquant leur source. La notification

du Procureur inclut : i) une présentation des mesures prises par lui-même en vue d’obtenir le

consentement de la source ; ii) les motifs pour lesquels les informations devraient

normalement être communiquées conformément à l’article 113 ; et iii) une liste de mesures

compensatoires appropriées, le cas échéant, notamment la modification ou le retrait d’un ou

plusieurs chefs d’accusation. (modifié 5 juin 2009)

D) Le Juge de la mise en état peut ordonner que soient prises toutes les mesures appropriées au

vu des circonstances, notamment des mesures compensatoires telles que la modification ou le

retrait d’un ou plusieurs chefs d’accusation.

E) Si, après avoir obtenu le consentement de la personne ou de l’entité ayant fourni des

informations en vertu du paragraphe A), le Procureur décide de présenter comme élément de

preuve un témoignage, un document ou toute autre information fournie, ni le Juge de la mise

en état ni la Chambre de première instance, nonobstant les dispositions de l’article 165, ne peut ordonner à l’une ou l’autre des parties de produire des éléments de preuve additionnels reçus de la personne ou de l’entité ayant fourni les informations initiales. Le Juge de la mise en état ou la Chambre de première instance ne peut pas non plus, aux fins d’obtenir ces éléments de preuve additionnels, citer cette personne ou un représentant de cette entité comme témoin ou ordonner leur comparution. Le Juge de la mise en état ou la Chambre de première instance ne peut user de son pouvoir pour ordonner la comparution de témoins ou exiger la production de documents afin d’obtenir ces éléments de preuve additionnels.

F) Si le Procureur invite un témoin à communiquer comme éléments de preuve des informations

fournies en vertu du présent article, ni le Juge de la mise en état ni la Chambre de première

instance ne peut obliger ce témoin à répondre à des questions relatives à ces informations ou à

leur source s’il refuse de répondre en invoquant des raisons de confidentialité.

G) Le droit de l’accusé de contester les éléments de preuve présentés par le Procureur reste

inchangé, sous réserve des restrictions décrites aux paragraphes E) et F). (modifié 5 juin 2009)

H) Le Juge de la mise en état ou la Chambre de première instance, selon le cas, peut ordonner à

la demande de la Défense que, dans l’intérêt de la justice, les dispositions du présent article

s’appliquent mutatis mutandis à des informations spécifiques qui se trouvent en possession de

la Défense.

I) Aucune disposition du paragraphe E) et F) ci-dessus n’entame le pouvoir du Juge de la mise

en état ou de la Chambre de première instance, aux termes de l’article 149 D), d’exclure un

élément de preuve dont la valeur probante est bien en-deçà des exigences d’un procès

équitable. (modifié 5 juin 2009)

J) Le Juge de la mise en état informe la Chambre de première instance de toute notification

effectuée en vertu du paragraphe C) ou de toute demande présentée en vertu du

paragraphe H), ainsi que de toute ordonnance et décision rendue à cet égard.

K) La décision rendue par le Juge de la mise en état est susceptible d’appel. La Chambre d’appel

se prononce sur la question sans avoir accès aux informations confidentielles ou à toute

information concernant ou indiquant leur source.

Règle 118 (les renseignements qui ne peuvent être transmises sans l’accord de ceux qui les ont fournies)

Les renseignements fournis secrètement et qui influent sur la sécurité des Etats ou des entités internationales

1 – ne peuvent être divulgués même au juge de la mise en état sauf après accord de leur source (contrairement à la règle précédente, les renseignements originaux et leurs sources ne sont pas fournies au juge de la mise en état)

2 – Dans le cas de leur divulgation, il n’est pas possible de réclamer la comparution de l’auteur de ces renseignements ou de son représentant,

3 – De même que le juge de la mise en état ou la chambre de première instance n’ont pas le droit de demander des preuves supplémentaires de la personne ou de la partie qui a fourni les renseignements.

4 – Si le procureur demande à un témoin de présenter ses renseignements en tant que preuve, le juge de la mise en état ou la chambre de première instance n’ont pas le droit de l’obliger à répondre à toute question se rattachant aux informations ou aux sources s’il refuse de répondre en vue de protéger la confidentialité.

5 – Lorsque la chambre d’appel reçoit ces documents en faisant appel à la décision du juge de la mise en état, elle doit juger sans avoir connaissance des renseignements confidentiels ou de toute donnée reliée ou qui indique la source des renseignements.

Ceci inclut toute demande de renseignements. Qu’en est-il si celui qui a fournit ces renseignements ne devant pas être divulgués est un collaborateur, un comploteur ou un ennemi ? Comment les droits de la défense sont-ils garantis ?

Les dernières modifications du 10 novembre 2010 sont les plus suspectes. Cassese émet pour la première fois un mémorandum explicatif basé sur un texte contraignant introduit au Règlement des procédures et preuves à partir de la modification récente datée du 10 novembre 2010 (règle 5, paragraphe 16). Son mémorandum comporte une reconnaissance et une erreur :

Quant à la reconnaissance, il admet que ce sont les statuts de tribunaux internationaux pénaux antécédents, à commencer par le tribunal militaire international de Nuremberg, qui ont permis au procureur d’accepter un large éventail de déclarations écrites (qui sont de nouveaux éléments de preuve, introduits par les récentes modifications du règlement des procédures et des preuves). En accordant de la considération à ce genre de preuves, il penche à prouver des vérités qui constituent une part d’un mode criminel à large échelle, ce qui veut dire que ce genre de déclarations écrites, qui dénoncent le principe de l’oralité et de la publicité du témoignage, peut être accepté dans les cas de crimes contre l’humanité, où il serait impossible d’entendre un nombre impressionnant de témoins membres des familles de victimes ou équivalents.

Quant à l’erreur, c’est de dire que le code de procédure pénal libanais penche à accepter les preuves écrites, sans soumettre les témoins concernés à l’interrogatoire. Ces paroles sont fausses et brouillent intentionnellement les choses en mêlant le témoignage écrit et la preuve écrite.

Les principes adoptés par le tribunal pénal au Liban rejette absolument les témoignages écrits même dans les cas des muets ou sourds qui doivent être amenés au tribunal.

De plus, ces modifications qui indiquent la proclamation de l’acte d’accusation après sa ratification par le juge de la mise en état signifient qu’il ne s’agit plus d’une proclamation mais d’un dénigrement et d’une délation, qui corrompent l’ambiance au sein même de la nation.

5 – La réclamation de listes entières de données

et leur mise à jour régulière

Le bureau du procureur réclame des listes de données entières de plusieurs appareils sécuritaires et d’institutions officielles libanaises qui concernent de manière injustifiée de larges couches du peuple libanais, comme par exemple les données des communications téléphoniques cellulaires et les messages sms, et leur mise à jour régulière.

Premièrement : pourquoi l’enquête internationale a-t-elle besoin de données sur tout le peuple libanais ? Pourquoi la mise à jour des données des communications, dans leur ensemble, et régulièrement, depuis 2003 (avant l’assassinat) jusqu’à 2010, soit cinq ans après l’assassinat, est-elle objet d’enquête ?

Deuxièmement : cette question est extrêmement grave et constitue une violation de la souveraineté libanaise, et menace sa sécurité nationale, d’autant plus que le tribunal et l’équipe du procureur plus précisément appartiennent à des nationalités diverses (américaine, britannique, allemande, française, australienne, pakistanaise, kazakhstanaise…), ce qui veut dire que nous ne savons pas où iront ces données et qui en profitera réellement.

Troisièmement : Il est paradoxal que le gouvernement libanais limite l’accès de ce genre de données aux appareils sécuritaires libanais, quand cela est réclamé dans un cadre légal, et qu’il l’autorise totalement et sans restrictions au profit d’un appareil international et multinational.

Quel est l’aspect juridique de ce genre de procédures ?

Enfreinte dus règlement de procédures et du mémorandum d’entente

Il n’y a pas dans le règlement de procédures et de preuves, ou même dans les différents mémorandums signés avec le Liban, de quoi obliger le gouvernement libanais à fournir ce genre de renseignements, car ces règlement et mémorandums parlent de coopération relative aux renseignements dans les questions ayant trait au mandat du tribunal et qui se rapportent, selon l’article 1 du statut principal « aux personnes responsables de l’attaque qui a eu lieu le 14 février 2005 » et les attaques concomittantes ayant eu lieu entre le premier octobre 2004 et le 12 décembre 2005.

La règle 16 du règlement des procédures et des preuves établit ce qui suit : « Lorsqu’il apparaît au Procureur qu’un attentat susceptible de relever de la compétence du Tribunal en vertu de l’article premier du Statut fait l’objet d’enquêtes ou de poursuites pénales devant les juridictions libanaises, il peut demander aux autorités libanaises compétentes de lui transmettre toutes les informations pertinentes. »

De même, le mémorandum d’entente signé entre le bureau du procureur Bellemare et le ministre de la justice en juin 2009 établit ce qui suit : le gouvernement libanais garantit la liberté du bureau du procureur du TSL contre toutes interventions au cours de ses travaux d’enquête au Liban et lui fournit toute aide nécessaire pour réaliser son mandat, ce qui inclut de lui founir tous les documents, déclarations et renseignements matériels et les éléments de preuves en possession des appareils, administrations et institutions libanaises, dans les questions liées au mandat du TSL, le plus rapidement possible, et de rassembler toutes les informations et les preuves supplémentaires, sensibles et documentées. »

Violation du principe de la souveraineté nationale

La remise de toutes les données des communications et des renseignements privés et personnels de larges couches du peuple libanais conduisent à dévoiler les particularités d’un peuple en entier sous le prétexte d’un crime politique individuel.

Ces particularités et aspects privés font partie des libertés publiques protégées dans le préambule et le contenu de la constitution, il s’agit d’une violation flagrante des règles les plus basiques de la souveraineté nationale, où un peuple en entier est dévoilé à des parties non contrôlables et non placées sous l’autorité de l’Etat libanais.

Ce comportement est également une violation des lois auxquelles fait référence la constitution pour réguler ce qui est désigné par « droits fondamentaux » et « libertés publiques », notamment la loi d’opposition aux appareils de renseignements où un appareil précis de renseignements doit obtenir une autorisation des autorités compétentes, dans le cadre d’une enquête judiciaire, et obtenir une décision judiciaire justifiée et dont le sujet ou la personne sont précisés, pour l’écoute de ses conversations. Ce qui veut dire qu’il n’y a absolument pas de commission rogatoire ouverte dans ce domaine, car la loi est en soi une exception aux principes constitutionnels publics (les droits fondamanetaux et les libertés publiques) et que toute exception est, de par sa nature, expliquée restrictivement et ne doit pas être étendue.

Le TSL a bafoué le principe et l’exception.

Personne n’ignore que le dévoilement du pays a commencé depuis que le gouvernement libanais a donné son accord à l’action de la mission d’enquête au mois de février 2005, en autorisant officiellement aux enquêteurs dépendant de Peter Fitzgerald puis à la commission d’enquête internationale indépendante, dirigée par Dietlev Milhis, Serge Bramertz ou Daniel Bellemare d’agir au Liban et de prendre connaissance de tous les documents comme jamais un Etat attaché à sa souveraineté nationale ne l’a autorisé.

Le plus grave est que la mission d’enquête avait déclaré l’incapacité des appareils sécuritaires et judiciaires au Liban de mener une enquête sérieuse. Par conséquent, l’expérience sécuritaire internationale matérielle est devenue une accusation politique d’un Etat souverain.

De même, tous les Etats qui furent sollicités pour signer des accords de coopération avec le tribunal ont refusé, pour protéger leur souveraineté nationale, ce qui n’est pas étrange, puisqu’il ne s’agit pas seulement de maintien de la souveraineté, mais d’une crainte d’avoir à rendre des comptes, la preuve étant que des Etats comme les Etats-Unis ou Israël, qui affichent un enthousiasme évident et repoussant envers le TSL ont refusé des tribunaux pénaux internationaux fondés par des traités internationaux (traité de Rome), les crimes à Guantanamo, en Irak, en Afghanistan et ailleurs, ont rejoint le sort des massacres israéliens au Liban et en Palestine. Les prérogatives du tribunal pénal international ont été suspendues, et tout le monde connaît le sort de l’affaire du massacre de Sabra et Chatila auprès de la justice belge qui jugeait les crimes contre l’humanité, qui a été modifiée pour éviter le procès.

6 - Utilisation des preuves circonstantielles en l’absence de témoins directs

Introduction

Le TSL tend à s’appuyer sur des preuves circonstantielles au lieu des preuves formelles puisque ces dernières, selon le président du tribunal, Antonio Cassese, ne sont pas disponibles dans les questions de terrorisme, et qu’il est difficile de les obtenir, et comme l’a affirmé le procureur général Daniel Bellemare qui adopte également cette attitude, faisant du Liban, le pays qui n’a pas joui de stabilité interne depuis 2005, une scène d’expérimentations, de recherches et d’inventions judiciaires et juridiques.

Les preuves circonstantielles

Les preuves circonstantielles sont des informations ou des témoignages présentés par une partie dans une plainte civile ou pénale qui permettent d’arriver à des conclusions qui prouvent l’existence ou l’inexistence d’un fait ou d’un événement donné.

Elles sont également désignées par les preuves indirectes.

Elles se rapportent à l’utilisation d’une série de faits pour prouver un fait précis, contrairement aux preuves directes qui prouvent l’existence d’un fait précis sans déduction ou supposition.

Les preuves directes : exposé succint

Les preuves directes sont celles qui affirment la justesse d’une chose de façon directe, sans intermédiaire aucun, c’est-à-dire qu’elles confirment par elles-mêmes une accusation précise.

Par exemple : le fait de voir l’accusé en train de tirer un coup de feu sur la victime, ou obtenir une bande filmée à l’endroit même et comportant les détails d’un fait donné.

C’est pourquoi la preuve directe est beaucoup plus objective et probante que la preuve circonstantielle.

Approche de Cassese des preuves circonstantielles

Cassese a longtemps théorisé à ce propos, dans son rapport annuel publié au mois de mars 2010. Nous rappelons à titre d’exemple ce qu’il dit :

les auteurs des crimes de terrorisme forment généralement de petites cellules secrètes restreintes, agissant dans la clandestinité. Dès lors, il est extrêmement difficile d’identifier les auteurs d’un crime spécifique.

Faute d’un ou de plusieurs témoins de l’intérieur, ou de témoins-experts très spécialisés, le processus d’enquête peut s’avérer bien plus difficile que celui portant sur un crime de guerre.

En outre, les individus qui se livrent aux activités terroristes et ceux qui les soutiennent sont souvent unis par de solides convictions idéologiques ou religieuses. De ce fait, quand bien même ils seraient identifiés puis appréhendés, il est extrêmement difficile d’obtenir de ceux-ci des renseignements, et encore moins des éléments de preuve recevables.

L’accès aux éventuels « témoins de l’intérieur » est bien plus restreint que dans les affaires de crimes de guerre. En l’absence de tels témoins, il est beaucoup plus difficile pour un enquêteur de rassembler les éléments de preuve mais aussi et surtout, d’identifier les suspects ou auteurs présumés. »

Approche de Bellemare des preuves circonstantielles

Le 30 août 2010, Bellemare a théorisé, dans une interview accordée à « Now Lebanon », la question des preuves circonstantielles, disant qu’il « s’agit de petits faits qui, pris isolément, ne signifient rien, mais lorsque nous les regardons ensemble, l’image devient entière et ne peut admettre le doute ». Tout comme il a donné un exemple pour clarifier ses paroles, disant : « tu veux prouver que la pluie est tombée aujourd’hui, tu prouves que le trottoir est mouillé et que personne ne l’a nettoyé, etc.. Ces vérités isolées ne signifient rien, mais rassemblées, elles peuvent conduire à conclure que la pluie est effectivement tombée, c’est ce que j’entends par preuves circonstantielles. »

Cet exposé confirme la méthodologie de la confirmation en proclamant une hypothèse unilatérale, ce qui veut dire qu’il a supposé que la pluie est tombée puis il est allé rechercher quelque chose qui confirme cette supposition. C’est exactement la méthodologie unilatérale adoptée par l’enquête internationale dans la question de l’assassinat du premier ministre Hariri et d’autres questions.

Il faut indiquer que Bellemare a lui-même précédemment considéré (dans un communiqué précédent de son bureau daté du 24 août 2010) que ce qui lui est parvenu de la part du Hezbollah, les preuves, les données et les indications sur la possibilité de l’implication d’Israël dans l’assassinat de Hariri était insuffisant.

Mais si nous appliquons sa méthodologie et celle de Cassese concernant les preuves circonstantielles, nous parvenons au résultat suivant : tu veux prouver qu’Israël a tué le premier ministre Hariri, tu prouves que l’avion Awacs était présent sur le lieu au moment de l’explosion, et tu prouves que des collaborateurs d’Israël ont surveillé le lieu. Ces réalités isolées ne signifient rien, mais si elles sont rassemblées, tu peux parvenir à la conclusion qui dit qu’Israël a effectivement tué le premier ministre Hariri.

C’est pourquoi si nous admettons la justesse du recours aux preuves circonstantielles, l’enquête internationale peut les utiliser de manière sélective évidente, ce qui rompt de nouveau avec les normes les plus simples de la justice pénale internationale.

Les preuves circonstantielles sur lesquelles il est possible de s’appuyer dans une enquête pénale

Puisque le code de procédure pénale n’a pas abordé la question des présomptions et des preuves circonstantielles, il faut appliquer le code de procédure civil dans ce domaine, selon l’article 6 qui dit suivre les règles générales du code de procédure civil en cas de manque dans les autres lois et règlements de procédures.

La code de procédure civil avance ce qui suit :

L’article 299 AMM dit que « les présomptions sont des conclusions dérivant, à partir du droit et de l’estimation du juge, d’un fait connu pour indiquer un fait non connu ».

L’article 300 AMM dit que « les présomptions sont de deux sortes : les présomptions juridiques et les présomptions judiciaires »

L’article 302 AMM dit que « la présomption judiciaire est celle qui n’est pas indiquée par le droit mais que le juge peut déduire des circonstances et faits de l’affaire en fonction de son pouvoir d’estimation ».

Il apparaît dans ces textes que, d’après les explications de juristes confirmés, que la présomption judiciaire est une chose que le juge déduit à partir de faits établis pour lui, ce qui veut dire qu’il s’agit d’une conclusion qui ne fait pas suite à une constatation, examen ou d’autres moyens de confirmation directe. Elle est, par conséquent, une preuve indirecte qui exige d’abord de prouver de droit certains faits (qu’on appelle indices) puisque sa confirmation n’est pas réclamée en soi mais pour servir à indiquer un autre fait.

Ainsi, la présomption judiciaire semble basée sur la déduction intellectuelle menée par le juge, c’est-à-dire sur sa conviction personnelle, de sorte qu’elle est considérée comme un acte de ce juge précisément, tant que sa force de confirmation revient absolument à sa capacité d’estimation.

C’est pourquoi ces présomptions à propos desquelles le juge peut se tromper sont à un niveau inférieur (parmi les moyens de confirmation) à celui de l’écriture, l’aveu, le serment, et le législateur l’a placé au niveau du témoignage des témoins, c’est-à-dire de la déclaration personnelle.

Si le témoignage des témoins est susceptible d’être erroné ou falsifié, les présomptions peuvent l’être également, en tant que preuves indirectes et basées sur un effort intellectuel du juge, comme elle sont passibles d’erreur et de faiblesse du fait de l’invention de faits apparents sur lesquels s’appuie la déduction du juge, ou parce que le juge n’a pu su les déduire.

Si donc le fait duquel le juge déduit la présomption n’est pas prouvé et certain, mais juste un fait possible, il ne peut être une source valable pour cette déduction.

7 - Valeur probante de l’indicateur des communications

Beaucoup de fuites ont mentionné que l’enquête internationale s’appuie sur l’indicateur des télécommunications et les liens simultanés, concernant le lieu, entre des téléphones suspectés d’avoir commis l’agression et d’autres téléphones appartenant à des personnes précises.

Certains milieux internationaux ont confirmé cette question et même ajouté que l’indicateur des télécommunications est le pilier de l’accusation prévue par le procureur général, puisqu’il n’a pas des témoins directs.

Ce qui explique l’insistance des responsables du tribunal à théoriser sur les preuves circonstantielles dont l’indicateur des télécommunications en fait partie.

Les preuves circonstantielles, comme nous l’avons indiqué, sont au rang le plus inférieur dans la classification des niveaux de la confirmation, parce qu’elles sont susceptibles d’erreurs ou de mensonges, et elles ne servent pas comme preuves concluantes formelles, et peuvent être rejetées par tous les moyens de confirmation.

Par conséquent, il n’est absolument pas possible de s’appuyer sur ces preuves circonstantielles lorsque les normes les plus élevées de la justice pénale internationale sont adoptées, même à l’étape de l’enquête pénale.

Récemment, l’indicateur des communications téléphoniques a été l’objet de discussions, le procureur ayant l’intention de s’y appuyer pour bâtir son acte d’accusation, c’est ce qu’a évoqué Daniel Bellemare également dans une récente interview au site « Now Lebanon » le 30 août 2010, répondant à la question dans quelle mesure pouvait-il considérer les communications téléphoniques comme une preuve décisive, il dit : « Bien, je considère cet indicateur circonstanciel décisif », ce qui est une nette évocation des paroles échangées à ce propos.

C’est pourquoi, afin d’éviter l’égarement de l’opinion publique autour de la solidité de cette preuve, nous devons éclaircir ce qui suit :

La preuve des communications est une preuve circonstantielle par excellence, et les spécialistes de ce domaine ont prouvé l’existence de plusieurs moyens permettant de manipuler les données et d’inventer et de fabriquer des communications fictives, et à partir de lieux géographiques différents.

Par conséquent, l’indicateur des communications, à partir duquel il devient de plus en plus clair que l’équipe du procureur a bâti son enquête et probablement son accusation, est une preuve invalide du point de vue juridique puisque que le fait ayant permis au juge de déduire la présomption est non confirmé et incertain, ce qui signifie qu’il est invalide en tant que source de déduction.

Conclusion

Si les tribunaux pénaux internationaux qui jugent les crimes commis contre l’humanité ne peuvent éviter leur politisation, comme l’admettent les présidents, les procureurs et les juges de ces tribunaux, dont Antonio Cassese, alors président du tribunal précédant pour les territoires yougoslaves, et si le droit pénal international est encore à ses débuts balbutiants, notamment après le refus de certains pays conséquents de participer à former ou renforcer les tribunaux pénaux internationaux permanents, et à la lumière de la sélectivité dominante dans les travaux de ces tribunaux, comment pouvons-nous avoir confiance dans un tribunal spécial dont la forme et le contenu ont été décrits dans cette conférence, un tribunal caractérisé par les éléments de la préférence et de la politisation, comme nous l’avons montré, et cela dès sa formation, en passant par ses travaux et pour finir par ses procédures d’enquête et de jugement ?

Un tribunal politisé qui ne respecte pas les normes les plus élevées de la justice, qui a transgressé dès sa formation, la constitution libanaise et dont la décision de sa formation a été formulée par les intérêts internationaux, qui a outrepassé la volonté et les intérêts des Libanais et de leurs institutions légales existantes, qui s’est dérobé de ses prérogatives à poursuivre les faux témoins, qui a violé le principe de confidentialité dans ses enquêtes, qui s’est permis de modifier le règlement des procédures et des preuves de façon suspecte et préférentielle, qui a dépassé les limites de sa spécialisation en réclamant des bases de données et leur mise à jour, dévoilant un peuple en entier à des parties de renseignements et internationales diverses, et qui a proclamé s’appuyer sur des preuves circonstantielles mineures et sans valeur probante, est finalement un tribunal dont il ne faut pas attendre la réalisation du droit ni de la justice. Nous ne sommes même pas surpris qu’il soit une voie de passage pour des mandats internationaux sur le Liban, sur sa sécurité, sa stabilité et sa souveraineté.